人生只有一小时的游戏里,人们争论「到底要不要生孩子」

2019年是《一小时人生》正式发行的第二年,游戏在国内渐渐有了热度。

这是一款社会实验性质浓厚的生存游戏,我们当时进行介绍时,不止一次提及,“《一小时人生》的玩家分成了两个泾渭分明、几乎毫无相同之处的群体。”

这是因为,它表面上看是个正儿八经的《饥荒》那样的生存冒险游戏。但实际上,它不仅是个网游,且存在一个看起来有些与玩法“背道而驰”的设定:人只有60年(对应现实世界60分钟)的寿命,时日一到,玩家便死于年老,不得不重新投胎,与上辈子的全部积蓄匆匆告别。

理所应当的,玩家分裂为两类不同的群体。如果把它当作一个生存联机游戏玩,那就想方设法利用游戏的机制,规避投胎的不确定性,尽可能投入稳定的生产建设中;反之,就享受短暂的、不确定的人生,生不带来,死不带去。

不过,这也已经是6年以前的情景了。

在这期间,国内玩家大部分聚集到了游戏的非官方扩展版本《希望之村》。如今的《一小时人生》,已经难以再界限分明地分出两种不同玩法的玩家——生存冒险游戏的受众,同类型平替产品实在不少,没必要死磕“寿命”难关;体验型玩家,如果对游戏的生存玩法没兴趣,活过几轮后自然也就了长期游戏的动力。换句话说,至今仍旧留存这款游戏的人,大多已经拥有一种成熟的心态,去面对一段又一段的一小时人生。

再对这些玩家做区分的话,大概得换个角度:他们之中的一部分乐意生孩子,另一部分则非常排斥。

生或不生

《一小时人生》中,生与死有着明确的对应关系。玩家角色将在60岁时自然老死,而14到39岁的适龄女性角色,则会随时生下婴儿,即另一位刚刚进入游戏的玩家。

这样缔结亲子关系的方式,构成了游戏的最大变量——妈不知道会生出怎样的小孩,小孩也无法预测会遇到怎样的妈。而两个原本萍水相逢的陌生人,骤然间结成理论上最密切的关系,往往又引发出戏剧效果。

一位试图全网“寻亲”的妈妈的经历是这样的:家中富足,生了个孩子也没添什么负担,孩子想帮忙干点什么,妈妈就指派他去随便抓点兔子玩,结果他迷路在野外,最终只草草留下一句遗言就撒手人寰。

在这整个原始、蛮荒的世界中,大家生的随机,死的随便,轻易就能建立联系,然后又被轻易切断。养娃的玩家基本没有太大的指望,最常用的一句话就是“别死就行”,纵使大家都知道,这是一个所有人都会死的游戏。

作为被照顾的一方,孩子对妈往往也会产生很强的情感依赖。三岁以前,婴儿无法自己控制行动,只能被妈妈抱在怀里哺育喂食,甚至说不出完整的句子,只能几个字几个字地咿咿呀呀。

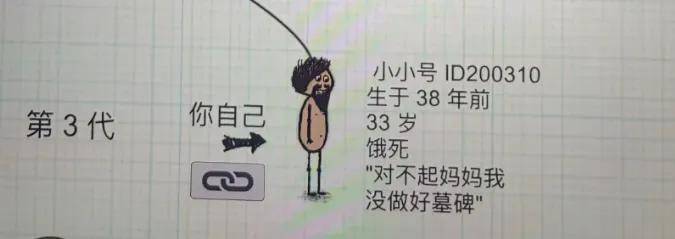

很多得到了贴心照料的孩子,终其一生只希望做点什么报答母亲,最后埋葬下妈的尸骨,好好立下墓碑,以望妈能重新投胎回到家族。有的时候时间紧张或是资源不够没能完成,这又成为一段人生中最大的遗憾。

根据游戏设定,玩家被埋葬并立碑后,能够选择重新回到家族中

根据游戏设定,玩家被埋葬并立碑后,能够选择重新回到家族中

所以你完全可以理解那些乐意生娃的玩家,繁衍生育本来就是人的天性,渴望被照顾或照顾他人都再正常不过。生存压力的驱动之下,血脉的传承被赋予了更多的不确定性和责任感,也因此具有了更能触动人心的力量。

事实上,如今纵览社交平台,有关《一小时人生》传播最广的那些内容,大多也都是关于母亲和孩子之间的故事。在你牙牙学语时,妈把你一手带大,等到你成年身子健壮,可能又要忙于照顾自己的下一代,再一回头,妈已变作一堆白骨——生存冒险的主体不再是个人,而在于整个家族的兴亡。

当然,这也就意味着,家族叙事下,一个单独的个体,很可能无法在“自己想做的事”与“自己需要做的事”之间找到平衡。

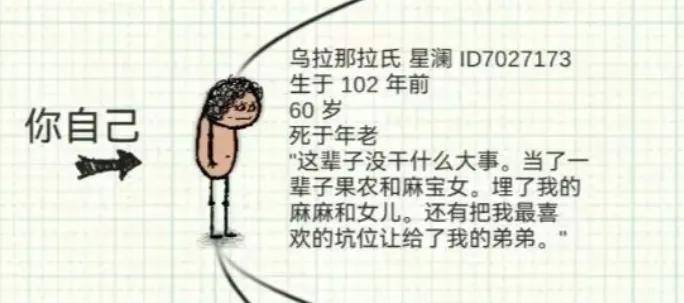

一位正值壮年的女性,可能正踌躇满志把自家做大做强,结果啪嗒掉下来一个孩子,好不容易腾出手来给孩子带到能自理,啪嗒又来一个……直到进入老年期,终于不用再生孩子,自己却也时日无多了。

节选自@让瓦康康の游戏ai 《绝望之村》

节选自@让瓦康康の游戏ai 《绝望之村》

游戏那么多繁杂的系统、丰富的生态,最终她也只是在家附近转了转,喂饱孩子,就再没余力做其他探索。游戏施加的义务完成了,至于说正反馈到底如何,终究因人而异。

于是相当一部分玩家认为,真正想要学习、玩好这款游戏,就该断了凡尘俗念,不要孩子,专心搞事业。

《一小时人生》本就有“夏娃”的设定:以服务器中可生育女性玩家不足为条件,夏娃出生就有14岁,活到60岁正常死亡后,能够以原身份重生在死亡位置。他们以自身为轮回和传承,一辈子干一辈子的活,下一辈子接着干,直到建设出令自己满意的家园。

孩子断然是不能生的。一来生了就要耗费时间精力资源去照顾,二来生孩子就像抽签,衣来伸手饭来张口还好,就怕长大了还要偷鸡摸狗拆了自家,那就没处说理了——至于中大奖生了个足够“会玩”的高手,机率实在太小,大部分高手也在自己闭关搞事业呢。

相比之下,把胡萝卜种子放到扁石上用石头碾碎吃掉这样的百分百避孕手段,实在是再方便不过了。

真要说算得上麻烦的地方,那就是国服版本的《希望之村》加入了太多的广告,玩家想要活到上限60岁得看广告,想要60岁终老以后重生继续自己的事业又要看广告。

转头想想,或许这也荒诞到合理,又想不生孩子又想不看广告,当今世上哪有这样的好事。

生与不生之间

有关生或不生的抉择,乍看起来有些类似于《一小时人生》刚刚推出时,不同玩家不同玩法倾向的进一步显化,但区别在于,两者并非泾渭分明,而是存在许多模糊的中间地带。

就像前面提到的,热衷于扮家家酒的玩家终究会因为长期目标的缺失感到无聊,从而试图在生儿育女之外寻找更多的激励;而一心干基地建设的生存高手,家园再大再华丽,还是空荡荡。既然游戏机制如此,玩得久了,难免又想去换一种人生试试。

于是最终,生育从一道选择题变成应用题,生是可以生的,但要有选择地生,有计划地生,要符合家族的发展预期,不能乱生。

有玩家刚呱呱坠地,就被妈妈一句“不养女娃”浇了头冷水,疑惑怎么在这样一款游戏中也搞重男轻女那一套。然而实际情况是,因为女孩14岁之后就会自动随机生下小孩,所以只要养育一个女孩,今后家族的发展就将完全陷入不可知的境地,即便你相信她,也无法确保她不生下拆家的下一代。

为了规避这种风险,将家族尽可能掌控在自己手中,部分玩家就会选择养男不养女——男孩不能生育,可能带来的收益有限,可能造成的危害也可控,女孩则不同,真再生一大堆,就算不拆家,可能也把家里吃垮了。

一些心善的人家不愿弃养女孩,就选择等其长大再吃下碾碎的胡萝卜种子避孕,勉强当个男孩养。

但这么做也有风险,比如女孩不愿吃,又或者吃了之后偷偷喝松针茶解除避孕效果,那主动权便全然丧失了。

还有一些新玩家也感到委屈,明明是冲着“生娃”体验来玩游戏的,结果明明是女性,却到死都没生过一个,直到寿尽后上网查询,才醒悟是妈让吃的药在生效,这辈子稀里糊涂就被剥夺了生育权。

对处境不同的家族,情况也可能会发生截然不同的变化。

有的玩家生下来是男孩,却被冠以一系列“招妹”“盼妹”“迎妹”之类的名字,这是因为游戏中只有女性能生育,一旦家族中不存在女性,“香火”便断了,整个家族只有迎来终结的命运。

为此,也有部分玩家哐哐生娃,至少得生到一个女娃才能罢休。

这到底算是“重男轻女”还是“重女轻男”,似乎很难说得清楚。

只能说,在过去没有避孕手段的原版游戏中,玩家不得不利用玩法机制创造各种“杀娃机”来达到不要小孩的目的,相比之下,现在的环境已经文明多了,筛选孩子的手段也柔和了一些。玩家更倾向于进行挑选和规训,而非简单粗暴的肉体毁灭。

当然,“杀娃机”仍然存在

当然,“杀娃机”仍然存在

有的玩家生了孩子,在其3岁能自由行动后就放入自己精心设计的机关,只有熟悉游戏机制才能通过考验离开,表意十分直白:会玩就一起玩,不会玩就自己死一死。

也有玩家本来不想养孩子,结果孩子一出生就着急忙慌地保证自己会玩,到最后才发现,对方是被弃养多次,情急之下夸下海口,实则还在玩法摸索阶段。于是妈妈认为自己被“骗养”了,孩子也摸索着又离开了家,双方直到老死再没交集。

在这条生与不生之间的灰色地带,最具争议性的当属玩家自行设计建造的一类建筑,常常被称为“监狱”,管理“监狱”的则自称“典狱长”。

顾名思义,“监狱”的主要特征就是圈了一块地,玩家在其中能满足基本的生存需求,但又实际上被困住,无法离开。就像一个微型的生态球,玩家完全可以在其中出生、成长、老去、死亡,完整地走过一段一小时人生。

部分玩家,甚至部分监狱中的玩家,认为这不是什么大问题,还将其视为一种新鲜的人生体验。更何况,选择自由生娃的话,本身可能一辈子也就在家附近转悠养娃,呆在监狱里,觅食可能还更方便。新手不会玩的话,也可以在监狱里深造,搞懂了再出去投胎。

反对派则坚持这是一种对人的圈养,囚徒们在其中生育繁衍更不应该被当作供观赏的节目。就连拆家这种在游戏中受到百般唾弃的行为,都常常宣传将目标指定为“监狱”,试图以此博得一定的正当性。

“监狱”的存在合理吗?玩家们各自有各自的道理,大多也难以说服对方,最终常常演变为人身攻击的骂战。

唯一能够确定的是,既然存在监狱,那就存在越狱的办法,其中最常见有效的一种就是:在监狱的角落地面上放满东西,抱起不到三岁的孩子使劲往外丢,多试几次,总有机会把小孩卡到监狱外面。

游戏之外

初次介绍《一小时人生》时,我们曾详细描述过游戏开发者Jason Rohrer、移动版开发者瑞典游戏工作室Wereviz AB,以及移动版国内代理亿儒科技之间的一段有关游戏署名的纠纷。

纠纷的背景在于,Jason完成《一小时人生》PC版本的开发后,就将游戏代码放到GitHub上彻底开源。版权声明中,他也提到“本作品不受版权保护”,任何人都可以对他进行修改,用它盈利,不需要什么许可。

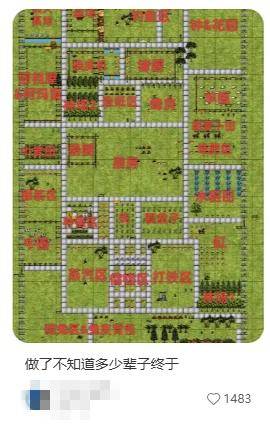

时过境迁,当初的纷争早已被抛置,但《一小时人生》这个既温柔又残酷的生存社会模拟游戏,也由一款小众的实验性质浓厚的作品,被世界各地的开发者、代理商和玩家改造、复制与延展,形成一张繁复的分支图谱——就像游戏里的族谱那样。

图自TapTap@长门

图自TapTap@长门

Jason始终认为移动端的《一小时人生》和他无关,更不喜欢其中花样百出的新设计,转而潜心投入新作《Another Hour Another Planet》(常被视为太空版一小时人生)的开发中,希望见证玩家共同设计、建设一颗星球时会发生怎样的故事。

瑞典游戏工作室Wereviz AB在与Jason沟通后将移动版改名为《希望之村》,随后又于2023年在其基础上推出续作《希望之村2:来生》,游戏在今年拿到了版号,最终以《村落人生》的名字正式上架。相比前作,游戏添加了更丰富的生存冒险内容,只是依旧难以达到前作的人气。

亿儒科技在代理方面的能力最终未能取得玩家的信任,草草放弃了《希望之村》的代理,后续与4399进行代理权交接时传闻还产生了不少龃龉。2020年,亿儒默默带来《像素时代》,这款像素画风的类《一小时人生》也没太受玩家待见,时不时就被翻出旧账指点批判一番。

相比商业化的受挫,《一小时人生》的社区与二创生态反倒欣欣向荣。2020年由渺渺和草帽双人团队开发的《华夏人生》,被玩家群体称为国内最成功的二创之一,在原作的基础上加入了大量的中国元素,强调“中华文化 + 大同社会 + 56 个民族”的愿景,也没有《希望之村》那么夸张的广告,经常被玩家社区主动宣传。

除此之外,包括冥府乌鸦开发的《萌萌人生》、以及基于私服环境延伸出的《2小时人生》《无尽人生/轮回人生》,又进一步形成一个以玩家驱动和社区自治为特色的地下游戏生态。

如今回首,《一小时人生》一路开枝散叶,被全世界范围内的更多玩家认识、了解,尽管它的孩子不少已经堪称面目全非,但谁也不能否认这些作品中依然存在其难以磨灭的印记。

根据Jason早期的访谈,他开发《一小时人生》的初衷之一,就是解决《Rust》《方舟》等生存游戏的强调冲突特性,借由永久死亡机制与婴儿开局无法自理的状态,迫使玩家达成合作,并在环境的促使下越来越擅长延续家族血脉,从而完成文化、道德与禁忌的自然演化。

将目光移至如今的《一小时人生》以及它的诸多衍生作品,这么多年过去,Jason的期望实现了吗?

我不知道,而且我猜测,即便Jason自己,以及那部尚未正式上线的《Another Hour Another Planet》,也无法给出答案。