原创 19岁白俄男孩单人开发,没有AI,处女作上线一周就卖了千万?

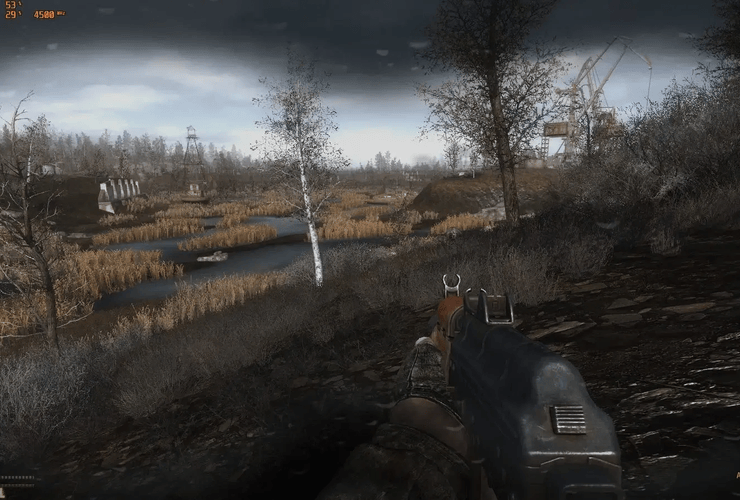

自2007年《潜行者:切尔诺贝利的阴影》(S.T.A.L.K.E.R.:Shadow of Chernobyl)发售之后,“俄式废土”便成了东欧fps游戏的一个特色:荒凉、孤独、绝望、硬核。

今年的《核处逢生》(Misery),同样也是一款典型的“俄式废土”游戏,同样出自东欧:一名来自白俄罗斯的19岁单人开发者Maewing。

《核处逢生》极为粗犷的游戏建模让人仿佛回到了CS1.6的时代,这款主打末日联机生存的游戏,并没有因为画面的粗糙而遭人嫌弃,反而在新品节期间备受关注。截止游戏发售5天(2015/10/29),《核处逢生》登上了热门新品榜第1名的位置,根据作者在STEAM页面的新闻公布,《核处逢生》已经售出了22.2万份。根据gamalytic估算,目前游戏销售额达到了140万美元上下,接近一千万人民币。对于一个单人开发者的第一款游戏而言,这绝对是一个让人惊喜的数字。

单人开发,两人发行的极致组合

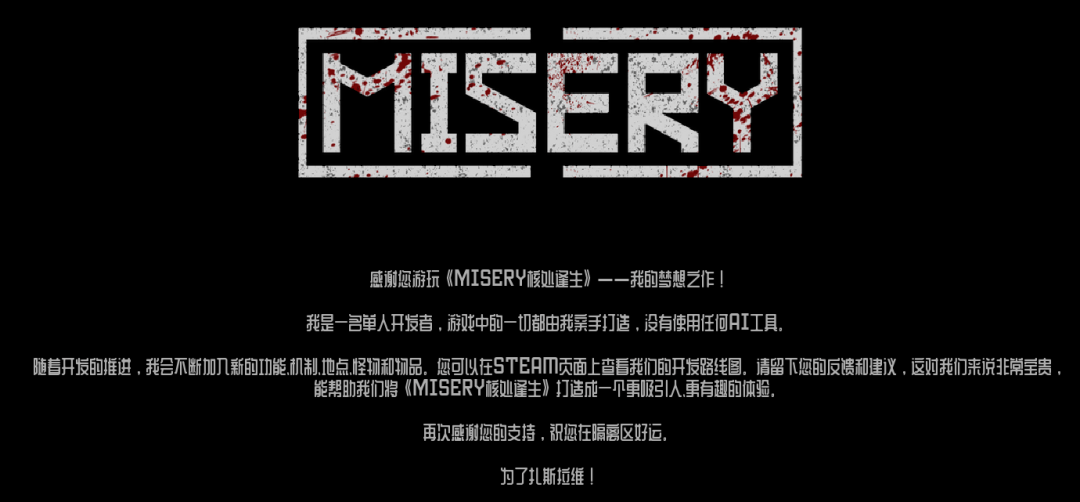

《核处逢生》的个人开发者Maewing,在游戏开头中声明了自己没有使用任何AI工具。

关于他的信息其实较少,有人说他是匈牙利人,有人说他是美国人,但实际上,根据他的YouTube个人账号Platypus Entertainment的地址来看,他更有可能是一个白俄罗斯人。

该账号在4年前曾发布过一些使用UE4引擎制作的《JOJO的奇妙冒险》作品二创视频,观看量并不低。

尽管作者自称自己的年龄只有19岁,但这也就意味着4年前15岁的Maewing,就掌握了UE4引擎的使用方法,这几乎是一个极难达成的目标,所谓的年龄是否是一个炒作的噱头,我们也无从得知。

而关于发行商Ytopia,他们的信息更是空白,旗下第一款发行游戏正是《核处逢生》,此前从未有过发行游戏的相关经验,对于《核处逢生》的宣发更是低调,至少在中国地区如此。

直到在游戏发售后,STEAM新闻中他们才表明了自己的身份:一个只有两人的小发行团队。

基本可以确定,《核处逢生》不论是在制作上还是发行上都保持着极为精简的人员投入,并且在几乎不可能有资本投资的情况下,就做出了这样一款能够卖出几十万份的处女作,无疑是今年众多独立游戏中的一个罕见奇迹。

硬核肉鸽+合作生存

《核处逢生》的背景设定在了一个核爆过后的废弃世界,两天一次的定时核炸,充满核辐射的灾区,玩家需要做的就是在核爆后的安全屋外,面对变异生物和核辐射,收集生存和建造物资,以面对下一场核爆。

游戏的开始,玩家仅有60秒的时间来选取物资,它们随机生成,包括了罐头、饮用水在内的基础生存物资,斧子、锤子在内的工具武器,也有伏特加和香烟一类的精神补剂。这种开局就肉鸽的随机感决定了玩家接下来的生存流派,是拿着斧子在外积极探索开荒,还是依靠食物补给缓慢探索,甚至是直接躺平,拿着香烟,弹着吉他,在安全内醉生梦死?

当然,如果在规定时间内未能选好物资并撤离到安全区门口,那么上述的一切都不存在,玩家会直接裸装开局,不会配备任何的物资道具。不过好在游戏可以随时刷初始道具,支持玩家进行多次尝试。

游戏最多可以五人一起联机合作,细致的分工可以让探索、建造的成本显著降低,但玩家数量的增加也会加剧生存物资的消耗,这些都需要玩家权衡考虑。

《核处逢生》的探索地图并非一成不变,不需要玩家层层外扩收集物资,徒增往返的时间成本,而是每两天一次的核爆都会改变玩家安全屋的位置,重置物资道具。不过这也让玩家几乎不可能通过熟悉地图布局来加快游戏的探索节奏,反而玩家因为地图的重置而迷路成为了常态,让每一次的外出探索更具挑战性。

游戏设定与《潜行者》几乎无异,极具硬核属性:武器的更换弹种、耐久度的设计;人物的负重量、饥饿值、精神状况、流血状况、辐射影响等等状态;基于大地图的探索搜集要素和背包管理机制等等,让游戏的内核多了几分细致且真实,尽量让人不去注意那粗粝又带着磨砂质感的表面。

《核处逢生》还增加了建造环节,让游戏的可玩性进一步提升。玩家的安全屋内配有制作台、焚化炉、发电机等设备,可以让玩家制作各种物品,从电容、缆线到缝纫机、化学工作台应有尽有,足以支持把普通的地洞安全屋打造成坚固的末日堡垒。

其实在最开始,《Misery》这个名字是《潜行者:普里皮亚季的召唤》这部游戏的一个大型MOD,从发布于2012年,游戏对原本的画质、枪械种类、游戏玩法等多个方面进行了极大幅的提升,备受玩家好评,在2012年被MOD DB网站评为年度最受欢迎《潜行者》MOD。

潜行者-Misery MOD

因此从名字到内核,《核处逢生》(Misery)都在向《潜行者》靠拢,游戏的诸多系统设计几乎都可以算作是《潜行者》的翻版。而在此基础上的创新则是引入了生存建造体系以及另类的高风险高收益“搜打撤”玩法。

俄式废土的设计风格

尽管游戏画面的表现不尽人意,但《核处逢生》的俄式废土风格也并不需要画面来彰显,有时候这种烂到透的画质更能让人感觉“对味儿”。

在地图上,冷色调主导了这一切,生锈的破烂轿车、逼仄的赫鲁晓夫楼和大片的荒地、丛林,展示着世界自核爆后的凋零,不时还会有着飞机呼啸而过,对着玩家投下炸弹。玩家的盖革计数器咔哒作响、手电筒只有微弱的光亮。行走在废墟之中,兴许可以看见未被破坏、曾经壮丽的宏伟建筑,或是超自然力量构造的奇特景观。

这是一种极为微妙的感觉,荒凉破败但有种独到的美。自然而然,玩家看见一把吉他,尽管知道这可能没什么用,还会占用大量的背包空间,但大部分还是会选择带上,在一片蒲公英丛中蹲下,直接自顾自弹了起来,再配合那掉渣的画质,土方脸上看似嬉笑的表情,会让人觉得“有点意思”,亦或是有一种独特且难以言说的“氛围感”。

这种氛围,可以说是“后苏联阴郁”,意指苏联解体后展现的一种广泛存在于原苏联社会的、物理上衰败与心理上压抑的小众美学风格。

所以不论是《潜行者》三部曲,还是《地铁》三部曲,亦或是今天的《核处逢生》,尽管游戏内所构筑的末日景象,都是核弹爆炸造成一片凋零的衰败。但实际上,它们都根植于信仰的崩塌与未来的缺失,让人失落,让人绝望。

《核处逢生》在此基础上加了些现代化的元素:盗版的条纹阿迪、标准的斯拉夫蹲、看似嬉笑的僵硬方块脸。结合了当今后苏联国家普遍的颓丧文化,让这样的一个末日场景的娱乐显得更加荒诞。

回到游戏本身,《核处逢生》作为一个19岁白俄男孩的处女作,它的表现也并非尽善尽美。游戏的诸多地方还是不够合理:过快的日夜交替、生硬的UI界面、没有翻译完全的中文汉化、没有自动存档等等。

同时,游戏内的BUG并不算少,甚至还有联机时间过长会导致掉线的情况。

不过这些还是没能阻挡游戏好玩的本质。

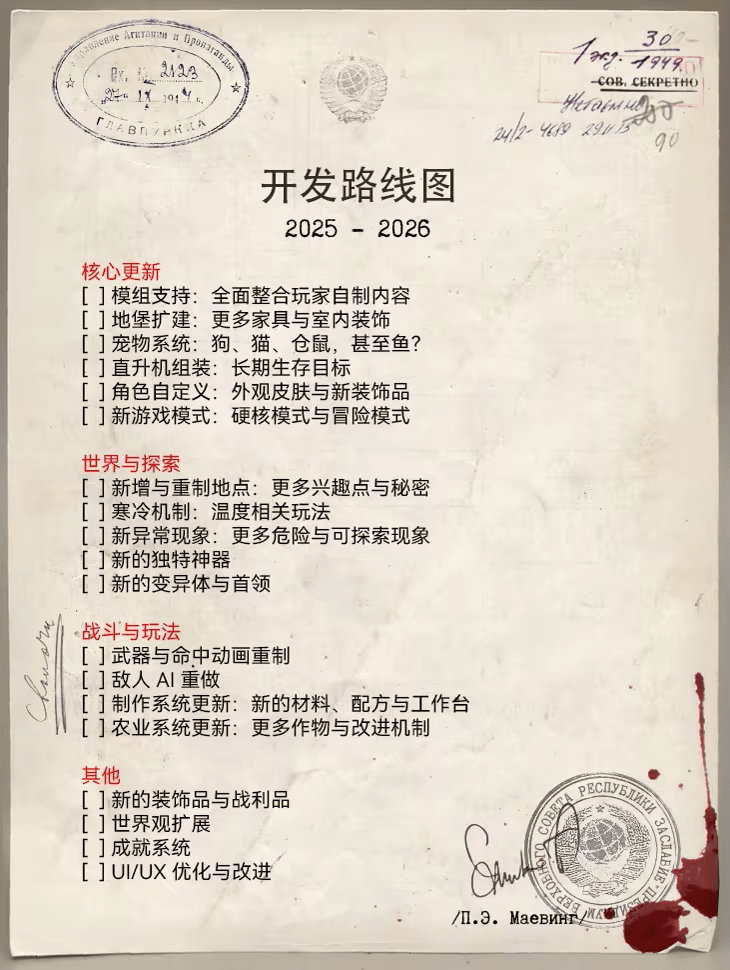

最后,作者Maewing在游戏发售后,也规划出了后续的开发路线: