当游戏不再只是游戏!《率土之滨》为玩家特意建了个博物馆

一款游戏的十周年庆,应该是什么模样,是满屏的限定福利,还是抽卡活动的狂欢,又或是各种明星站台、比赛竞技?

近日,《率土之滨》在十周年庆之际,却选择了一条完全不同的庆祝方式。他们在洛阳应天门下,为那些玩家的战术失误建起一座博物馆,让那些"下次一定不划水"的保证书,成为博物馆内的"珍藏文物"。

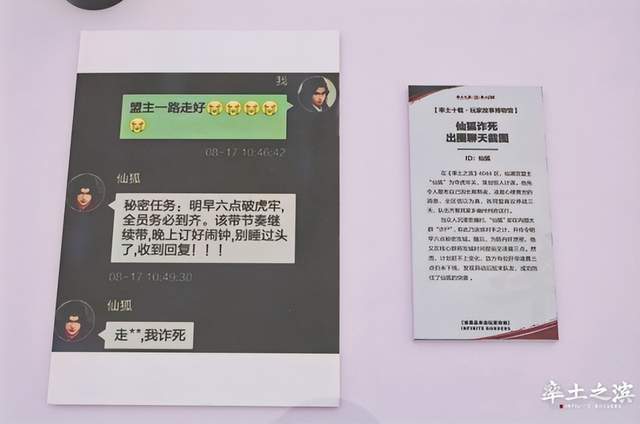

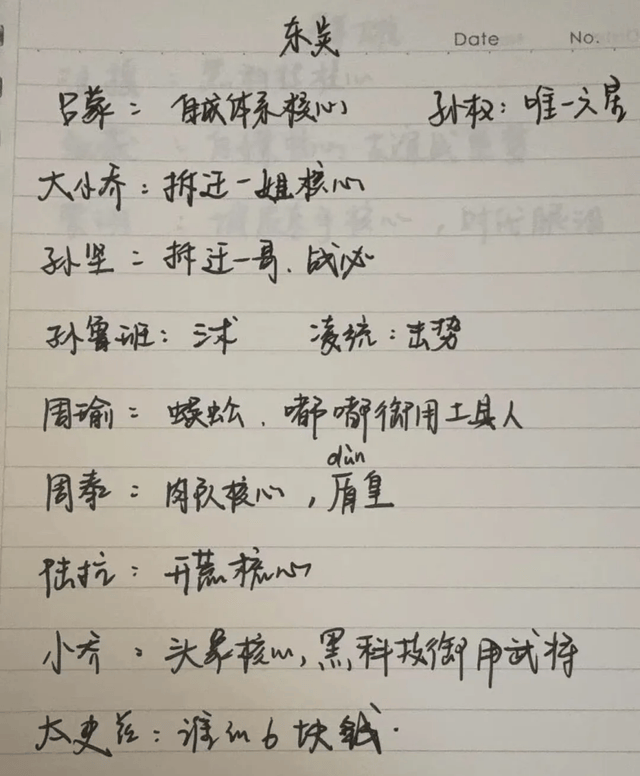

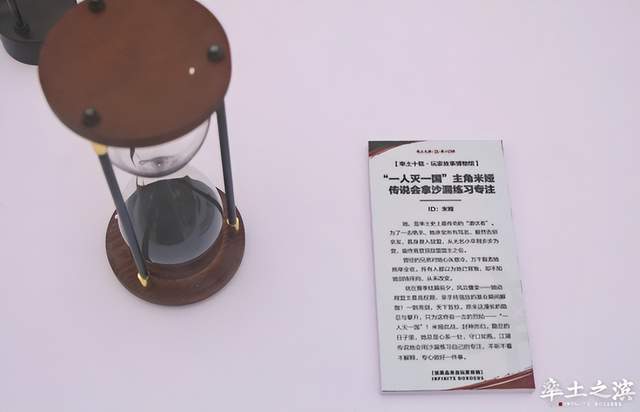

率土玩家博物馆里最抢眼的展品,不是战力榜第一的ID,而是一张泛黄的登机牌,记录着大山里走出的玩家第一次坐飞机的激动;一本被反复翻烂的同盟笔记,字迹歪斜却写满深夜的战役推演;甚至一个被磨出包浆的同盟徽章,见证过从对手变兄弟的破冰瞬间……

这些物件的主人,可能从未登上过游戏的全服排行榜,甚至可能只是在后方默默种田的普通玩家,但《率土之滨》却用一座博物馆,将这些点点滴滴的玩家回忆珍藏起来。

显然,《率土之滨》这种珍藏普通玩家情怀回忆进博物馆的大胆做法,与SLG手游行业普遍的宠粉套路形成了鲜明对比。

在游戏行业,宠粉早已沦为套路:限时皮肤、充值返利、抽卡活动,本质都是"流量收割"逻辑。在大部分游戏厂商看来,玩家是数据,是需要被转化的用户。

而《率土之滨》在过去十年间的宠粉之路,却更像是一场颠覆性实验。

2017年,当其他游戏还在用返利吸引玩家时,率土将"夜袭徐州"战役改编成皮影戏,让玩家的策略被非遗艺术演绎;2019年,玩家原创的文言檄文被收录进国家图书馆特展;现如今,官方又将玩家的"十年回忆"凝成实体博物馆,赢得满堂喝彩!

为什么我们老是能看到《率土之滨》在宠粉??为什么《率土之滨》总能把宠粉这件事做出新意来???

其实,在这场颠覆性“宠粉”实验的背后,是官方运营者一直都在坚持的理念。游戏的本质不是娱乐,而是情感的容器。当玩家的“悔改保证书”被珍藏,当同盟的徽章成为展柜里的故事,当“一人战一州”的传奇被制作成手办……这种认可的重量,远超任何虚拟道具。

可以说,《率土之滨》从未把玩家当“用户”,而是当“故事的共同创造者”。

正是这种认知差异,让《率土之滨》在SLG赛道上独树一帜。

当市面上的游戏还在为"如何让玩家多花一块钱"焦虑时,率土在思考"如何让玩家的故事被更多人看见"。它不靠数据收割,而靠情感留存,而这也为游戏打下了最牢固的群众基础。

在过去十年间,率土的玩家社区始终活跃,新老玩家不断加入,因为这里不只是游戏,更是一个情感共同体。这些博物馆的展品不是冷冰冰的物件,而是玩家与游戏携手同行的见证。

说白了,率土玩家博物馆最特别的地方,就是不搞大神玩家、全服精英那一套。

在这里,没有排行榜的明星,只有普通玩家的真实故事。当玩家在展柜里看到自己的ID,或那张写满战术的笔记,他们看到的不是展品,而是自己打游戏的青春回忆。也是《率土之滨》用十年运营所得出的“真理”,游戏能长久,不靠花哨的玩法,而是让每一位玩家都感到"被重视"。