《BANG!》设计师参与了一款全新的杀牌游戏,我们和他聊了聊

最近,巨人网络公布了其全新杀牌游戏《名将杀》10月16日开启付费删档测试的信息——这款新作融合了楚汉、三国等历史题材,在传统身份杀玩法的基础上进行了不少改动,从身份机制到装备搭配,都在尝试打破“老杀牌”十余年来的固有框架。

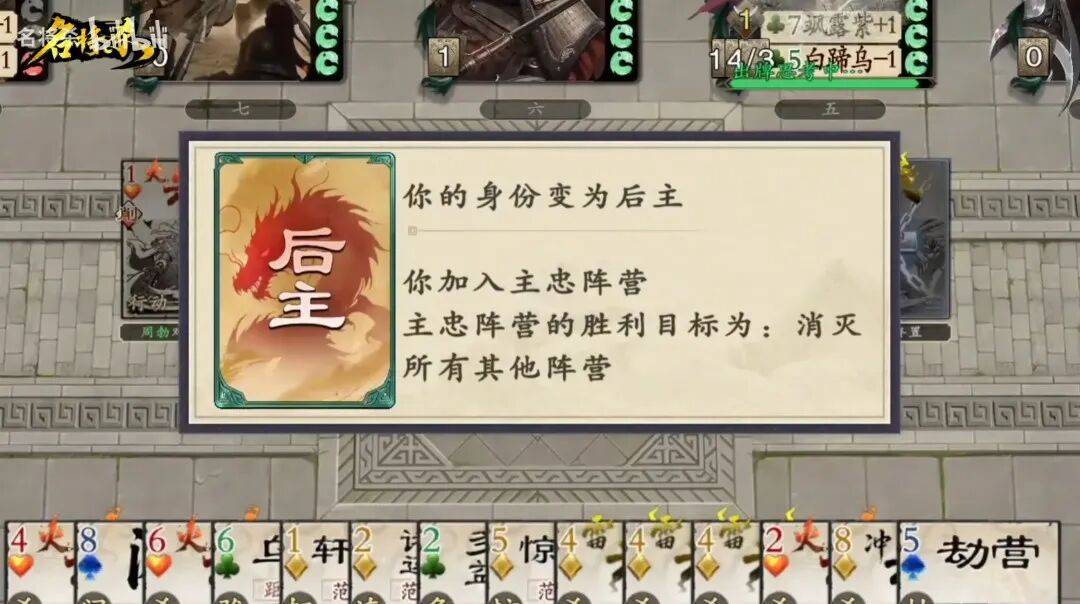

比如说,游戏里一共有16种不同的身份,不止主忠反内那几种老面孔,还有黄巾、刺客、先主等全新阵营,局势变化更快也更难预测。每个武将还能同时装备三件装备,玩法自由度更高。整体上,《名将杀》既保留了杀牌的熟悉感,又在节奏和策略层面做出了不少新花样。

例如先主身份,阵亡时可以选择一名其他角色,将其身份牌变为后主

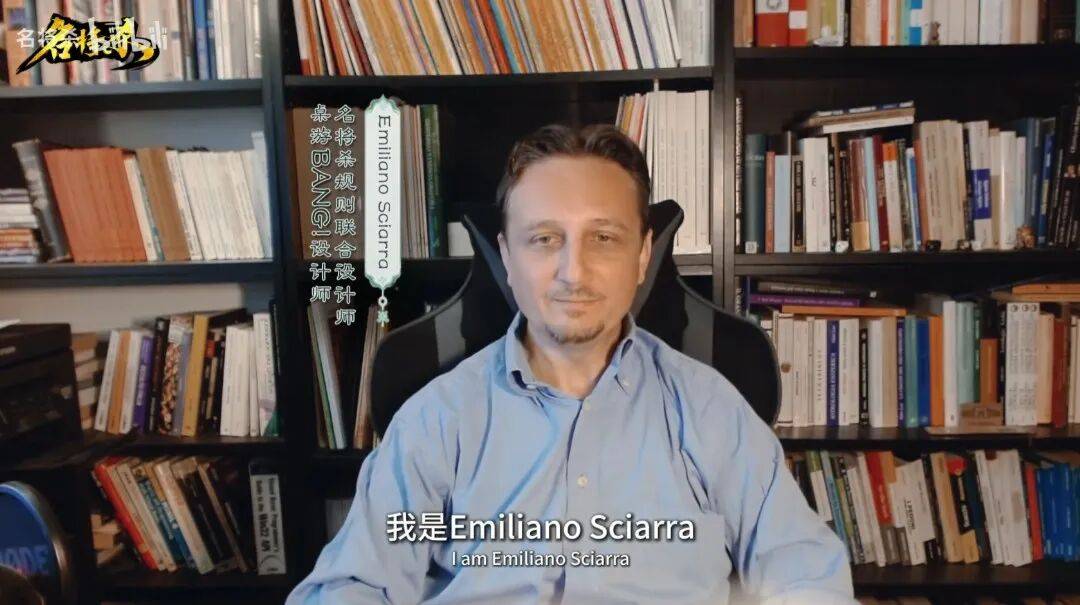

有意思的是,这次《名将杀》的规则设计师里,也能看到杀牌鼻祖《BANG!》作者 Emiliano Sciarra 的身影——这位最早定义“杀牌玩法”的设计师,为游戏提供了不少关于节奏与博弈的思路。

前段时间,我们也在巨人网络的策略游戏交流会上,现场采访到了首次来华的Emiliano Sciarra。关于《BANG!》的创作经历、杀牌类游戏的设计理念,以及他对《名将杀》的理解与建议,他都分享了许多真诚而有趣的看法。

比如,这位《BANG!》的作者在谈到自己的创作经历时,回忆了当年如何从家庭聚会的小游戏出发,设计出一套兼顾社交与策略的系统;他也聊到,如果现在重做《BANG!》,会尝试去掉“玩家淘汰”机制,让每个人都能一直参与其中;在谈及《名将杀》时,Emiliano 认为它在身份、装备等核心机制上的革新延续了杀牌的精神,又为老玩法注入了新的节奏和深度。

他还分享了自己对桌游与电子游戏边界的看法——在他看来,形式可以变化,但“人与人之间的博弈”才是这种游戏最独特的乐趣。

以下是本次访谈的完整内容。(Q:游研社 A:Emiliano Sciarra)

Q:想请您分享一下《BANG!》这款游戏的创作过程,当初为什么会想到去做这样一款产品?

A:最初的灵感其实很简单。那时我经常在家庭聚会中和亲人玩一些传统的桌面游戏,比如Bingo,但总觉得那样的游戏缺少变化与刺激。于是我萌生了“能不能自己设计一款游戏”的想法——既能让大家参与,又有足够的乐趣。

我选择“西部牛仔”题材,是因为它在欧洲非常广为人知,大家一看就能理解角色和氛围。我希望这款游戏简单、有趣,又能让玩家在规则中体验心理博弈与阵营冲突——于是,就有了《BANG!》。

Q:《BANG!》已经问世二十多年。如果让您重新再设计一次,您会怎样去改进它?

A:坦率地说,这并不容易。一个成熟游戏要改动的空间很小,但如果真的要重新设计,我会最先考虑移除“玩家被淘汰”的机制。在最初设计时,我希望再现西部世界中“决斗必须有生死”的紧张感——两个牛仔对决,总得有一个倒下。

但从现代玩家体验看,被淘汰出局不是一种好的感受。对于新手玩家尤其如此,他们被迫观战,对后续游戏失去了参与感。如果有机会重新构思,我希望能让所有玩家从头到尾都能持续参与,不会因为一次失误而出局。

例如,在我的一个日本版规则实验中,我尝试让“死亡”变成“荣誉点的转移”——当玩家受到致命伤害时,不再直接出局,而是把荣誉点交给击败他的对手。当一方荣誉点全部用尽时,游戏结束,荣誉点更多的一方获胜。这样既保留了竞争的快感,又能让所有人始终参与游戏流程。

《BANG!》的日本版

Q:在设计这种角色技能与卡牌能力平衡的游戏时,您会不会使用数学模型?还是通过大量测试去调整?

A:我认为这部分是游戏设计中最难的。设计一个角色,看似只要给他4点生命或3点生命,但这背后是一个庞大的平衡系统。如果4点太强、3点太弱,你不能直接设一个“3.5点生命”,那就只能用技能去微调,去找那个“合理的差距”。

很多时候,这种平衡是靠大量测试得来的。对我来说,最困难的不是有创意,而是让创意能在规则里运作起来。一个点子要变成真正可玩的游戏,需要无数次实验、修正与讨论。

比如,我常常需要看概率分布——某些事件触发率是5%、还是10%,这些细微差距都会改变整个游戏的节奏。每一项改动,都像经济系统里的定价——价格高了或低了,整个平衡都会崩。

Q:《BANG!》问世已经超过20年。在您最初设计时,有想过它会延伸出这么多扩展与版本吗?

A:当时完全没想到。那是我人生中的第一款正式出版的游戏,我当然希望它成功,但没有预期到会有这么久的生命力。在最初的版本里,我其实保留了一些没有发布的角色与卡牌,因为想看看首发版本的表现。

结果市场反响远超预期,一年后我们就开始制作扩展。成功之后,我们才意识到:一个游戏如果能持续发展,就必须在初期规划中预留“扩展空间”。如果今天让我重新做,我会从设计阶段就设想:它未来能推出怎样的扩展?世界观、角色、规则是否能长期支撑?

这种规划意识在当时并没有,如今则成了常识。

在现场,Emiliano还为《名将杀》设计师收藏的《BANG!》实体版签了名

Q:在您看来,《BANG!》这种杀牌类玩法为什么能在全球范围内流行?它的最大魅力在哪里?

A:我常被问这个问题,其实我自己也思考了很多。总结起来,大概有以下几个原因:

第一,它非常容易上手。几分钟就能理解规则,但深入玩后会发现层次很深。欧洲已经有职业比赛,很多选手比我这个设计师还会玩。

第二,它的机制里有一些当时非常创新的设计,比如“距离”概念。那种“你并非直接面对,而是隔着距离出招”的感觉,让人际互动更真实。

第三,它有很强的社交属性。桌上气氛往往紧张又欢乐,玩家会在虚张声势、猜测、结盟与背叛中不断交流。

第四,它具有极高的复玩性。你每局都坐在不同位置、抽到不同身份、面对不同对手。即使玩上百次,也没有两局完全一样。

最后,我认为它在机制上也给女性玩家提供了更友好的参与感——不只是“暴力”,还有社交、情境和心理层面的参与。我觉得正是因为它把“人”放在系统核心,所以它的生命力如此长久。

Q:您怎么看待《名将杀》在“杀牌”体系上的这些新改动?比如身份扩展、装备自由搭配等。

A:我觉得《名将杀》做了一件很有趣的事——它没有去否定原来的框架,而是让框架变得更宽、更开放。当年我设计《BANG!》时,最核心的目标是“让每个人都有参与感”,但受限于当时的平衡和节奏,我们只能用几种固定身份去构成博弈。

这对我来说非常有意思——它让杀牌这种玩法不再只是胜负游戏,而更像一个社交舞台。这其实更接近现代游戏的设计逻辑,也让这种老玩法重新焕发生命力。

Q:很多中国玩家通过《三国杀》才接触到“杀牌玩法”。您当时知道这个作品吗?对这种现象怎么看?

A:我知道,也听说过不少版本。我理解“受到启发”和“借鉴机制”是创作中常见的事,这没问题。但我认为应当保持尊重——不论法律层面还是道德层面。你可以在前人作品上创新,但不能只复制结构、换皮套壳。一个健康的行业,应当让创作者的劳动得到认可。

Q:中国现在移动游戏市场占主导,数字化发展很快。您怎么看待实体桌游的数字化趋势?设计师在设计时,是否需要提前考虑“是否适合改编为电子游戏”?

A:这是个很现实的问题。过去十年,桌游行业确实越来越多考虑数字移植,但我认为设计师不应“为数字化而设计”。一款好桌游首先要在实体上成立——如果它本身依赖面对面的互动、眼神、语言、氛围,那数字化后就会损失核心体验。

当然,数字化也能带来新的空间,比如在线匹配、长期收集、自动化结算等。但我认为那是“扩展”,不是“替代”。桌游的魅力在于人与人的存在感。如果失去了这一点,再精美的UI也只是另一种形式的电子游戏。

Q:现在一些游戏,比如《Slay the Spire》(杀戮尖塔),其实融合了卡牌与Roguelike机制,还反向出了实体版。您觉得这种边界会不会越来越模糊?

A:确实如此。今天的玩家不再区分“这是桌游”还是“这是电子游戏”,他们在意的是玩法体验。很多桌游思维(如构筑、资源分配、概率控制)已经被广泛应用于电子游戏;而许多电子游戏设计师也在学习桌游的结构和节奏。

未来这两者的界限会越来越模糊。但我认为真正的关键在于设计者是否理解这种媒介差异:桌游靠社交张力,电子游戏靠反馈与沉浸。能平衡两者的人,才可能做出新的经典。