原创 小孩用通缉犯信息进行游戏认证,被夸很聪明,官方正式回应

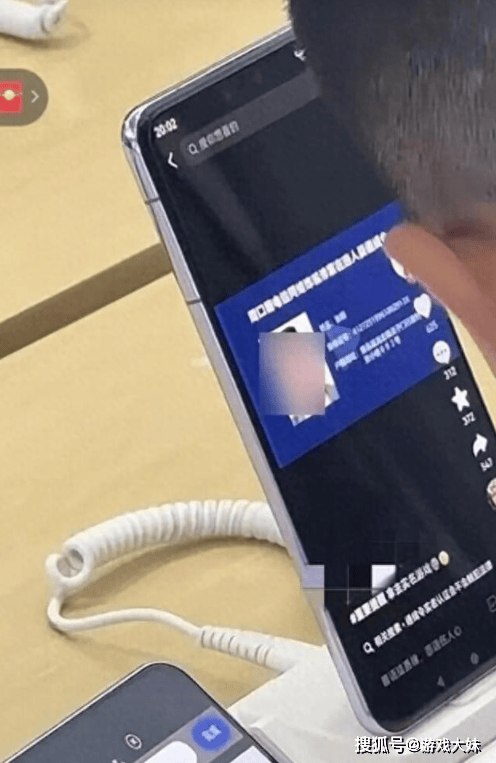

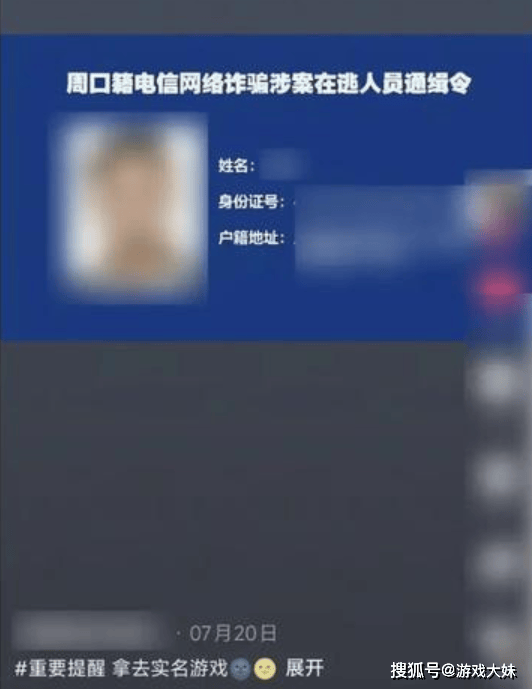

小孩用通缉犯信息进行游戏认证,被夸很聪明,官方正式回应,近日,一则颇具讽刺意味的视频在网络上引发热议,山东一名网友拍摄到,一位未成年男孩在手机店内操作试用机,竟在短视频平台上搜索通缉令,试图使用其中电信诈骗嫌疑人的身份证号和姓名进行游戏实名认证。

这一荒诞又令人警醒的行为,迅速登上热搜,也让公众再度聚焦“未成年人防沉迷”与“信息滥用”的双重议题,视频中,小男孩神情专注,熟练地输入从通缉令中复制的身份证信息,试图绕过游戏平台的实名限制,旁观者无不惊讶其“聪明”,但这所谓的聪明背后,却折射出教育与监管的漏洞。

通缉令原本用于追缉犯罪分子,却被孩子当作游戏解锁的“钥匙”,不仅涉及法律与道德的边界,更揭露了网络生态中信息公开与青少年使用意识之间的巨大落差。

对此,不少网友一边感叹孩子“脑洞大开”,一边表达了担忧——如果此类视频被更多未成年人看到,是否会形成模仿效应?在短视频时代,信息传播的速度远超监管反应,一旦形成“教程式”模仿,将可能让防沉迷系统形同虚设。

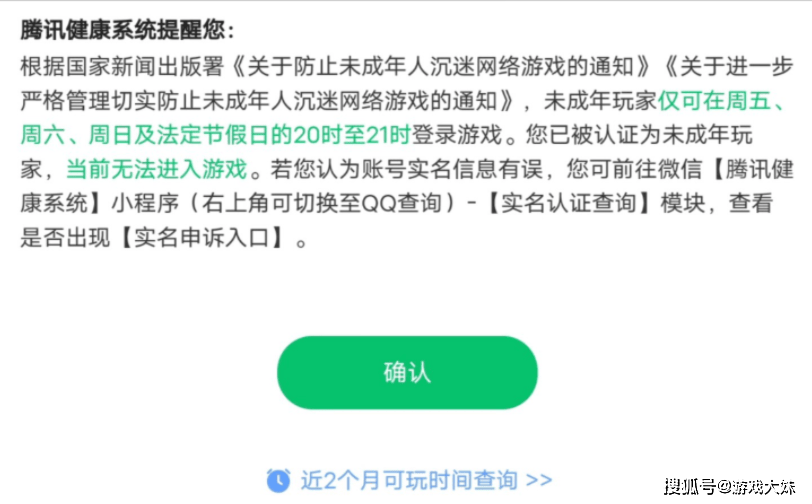

针对事件,某大型游戏平台客服回应称:即便实名信息为成年人,系统仍会通过人脸识别校验用户身份,若检测出实际年龄与实名信息不符,将直接纳入防沉迷管控,平台同时强调,使用未成年本人信息注册的账号,仍受游戏时长与时间段限制,也就是说,技术上仍有防线,但面对“聪明”的孩子和层出不穷的“漏洞利用”,监管仍需不断进化。

这起事件看似偶发,实则反映出一个普遍现象:未成年人防沉迷措施正在与好奇心旺盛、信息能力超强的青少年群体“赛跑”,孩子们并非有意违法,他们只是想进入那个被禁止的虚拟乐园,然而,当一个孩子知道如何利用通缉令逃避监管,这不仅仅是教育问题,更是社会责任的警钟。

防沉迷系统的完善,离不开技术迭代,更离不开家庭教育与社会引导的共同发力,监管要有温度,教育要有深度,技术要有广度,唯有让孩子理解规则背后的意义,而非单纯去挑战规则的漏洞,防沉迷机制才能真正“防得住”,而不是被聪明反被聪明误,对此你们有什么想吐槽的吗?