当“策略”遇上“学术”,率土之滨玩家如何把游戏玩成“文化” ?

咱们玩游戏,图个乐,拼个手速,秀个操作。可要是有人告诉你,有群玩家把一款策略游戏玩成了“学术研究”、“历史考据”,甚至作品还登上了国家图书馆的特展,你敢信吗?

这事儿就真真切切地发生在《率土之滨》这个圈子里。外人总觉得策略游戏就是“肝”和“氪”,但在率土之滨的世界里,有一股清流。

这帮玩家不仅个个是“军师”,骨子里还透着一股“文化人”的劲儿。他们把战场上的尔虞我诈,变成了学术上的“降维打击”,把排兵布阵,玩成了对三国历史文化的深度致敬。

你以为盟里的指挥官都是“大老粗”?错!

在【命中注定】同盟里,有位南京大学物理博士玩家,名叫【百川丨记忆】。他不仅拥有四年的实战经验,是盟主的“定海神针”,更干出了一件震动率土圈的大事:他写了篇战术论文来指导同盟作战!

这位博士玩家将自己的物理学知识,直接搬到了沙盘之上,用硬核的科学原理来剖析同盟的战略问题。

在州内资源争夺的第一阶段,面对同盟内部常见的资源内耗和无序竞争,他没有用大道理说教,而是祭出了热力学第二定律的熵增原理。他指出,一个“封闭”的同盟系统,如果没有明确的规则和分工,其“熵”(无序度)就会像孤立系统一样自发增加,最终导致团队战斗力不断损耗。

对此,他给出的解法是:“熵减战略”。通过明确资源分配规则和作战分工,主动“降低系统无序度”,从根源上减少内耗。

这哪里是在玩游戏,分明是在用物理学指导团队管理和组织架构!

紧接着,进入跨州作战的第二阶段,问题又升级了——如何确保多个盟友势力间的协同作战和信息同步?他又提出了一个更玄乎的概念:量子纠缠理论。他将盟友间的利益绑定解读为“量子纠缠”,寓意着盟友关系“牵一发而动全身”,必须实现精准同步。

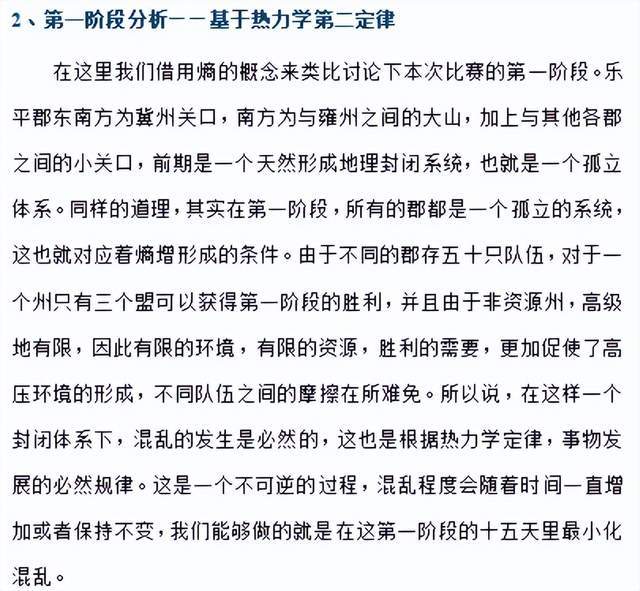

为了让这些高大上的理论落地,他甚至组织了一场别开生面的“答辩会”,用“剖析理论+战术讲解+互动答疑”的方式,让盟友们一学就懂。这波操作,真可谓是把游戏玩成了“高智商对决”,让人不得不感叹:率土玩家的智商,真不是闹着玩的!

如果说博士玩家是在用科学思维武装团队,那么【陷阵之志】这个家族,则是在用“考试”来筛选盟友。

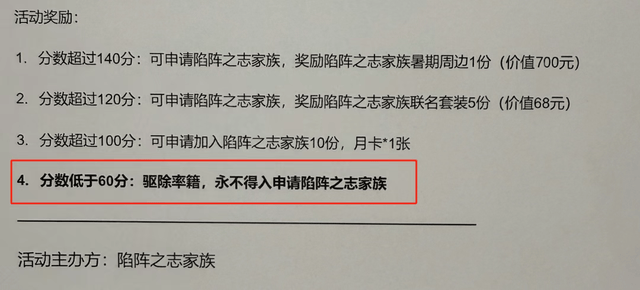

这个被玩家戏称为“率土教委”的神秘组织,为了吸引真正热爱三国和策略的朋友,竟然煞有介事地制作了一套史上最难的家族纳新试卷!

这个试卷内容不仅涵盖了三国历史文化知识,还有烧脑数学题和考验游戏理解的率土玩法考核。不仅如此,他们还公然宣布“低于60分还要被开除率籍”,这份底气,完全来自于他们对三国文化的深爱和对玩家知识储备的自信。

他们深信,一个真正的策略玩家,不仅要懂调兵遣将,更要上知天文,下晓地理,熟知三国典故。这种用“高考”模式纳新、用知识来凝聚家族力量的方式,让《率土之滨》超越了一般的娱乐范畴,成为了三国文化爱好者相互交流、共同进步的“硬核社团”。

不过,最能证明率土玩家是文化人的,还是他们的作品登上了国家级文化殿堂。

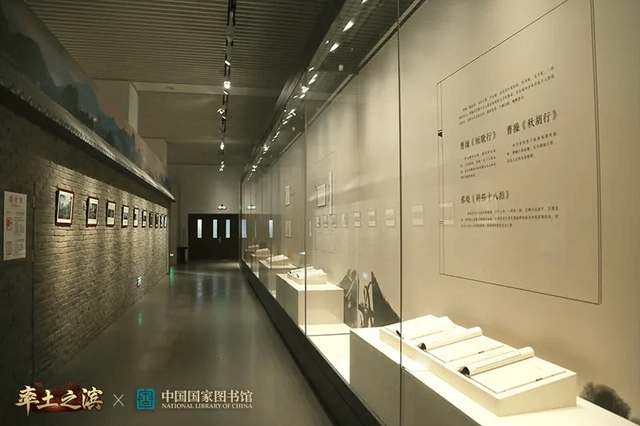

在国家图书馆建馆110周年的“中华传统文化典籍保护传承”周年系列活动中,《率土之滨》的玩家作品成功入选了“三国典籍文化特展”。

这可不是随随便便的涂鸦,而是玩家们亲手创作的古文史籍、文言檄文以及诗词歌赋等文言作品。主公们用大气激昂、辞趣翩翩的笔触,将游戏中的金戈铁马、策略博弈,凝练成一本本《率土风云志》。这些作品在特展中大放异彩,与《后汉书》《魏文帝集》等珍贵馆藏典籍一同展出。

无论是博士用熵增理论来指导战略,还是“率土教委”用高考卷来筛选盟友,抑或是玩家作品登上了国家图书馆特展,都揭示了一个核心事实:《率土之滨》的生命力,早已超越了游戏本身,它融入了学术、历史和文学的“文化内力”。

它吸引的玩家群体,渴望的不仅是游戏的胜负,更是一场高维度的智力博弈和文化共鸣。他们不满足于被动接受规则,而是用自己的专业知识和文化素养去创造游戏体验。

在这个圈子里,拼的不是谁钱多,而是谁的脑洞更大、谁的知识更硬、谁的文采更绝。游戏过程中的深度思考和文化沉淀,才是这场《率土之滨》最珍贵的财富。

所以,下次再有人问你《率土之滨》有什么特别的,你不妨告诉他:《率土之滨》是一款文化人都爱玩的游戏!