平台跳跃是一种“低级”的玩法吗?——《空洞骑士:丝之歌》碎思

撰文:Alonso

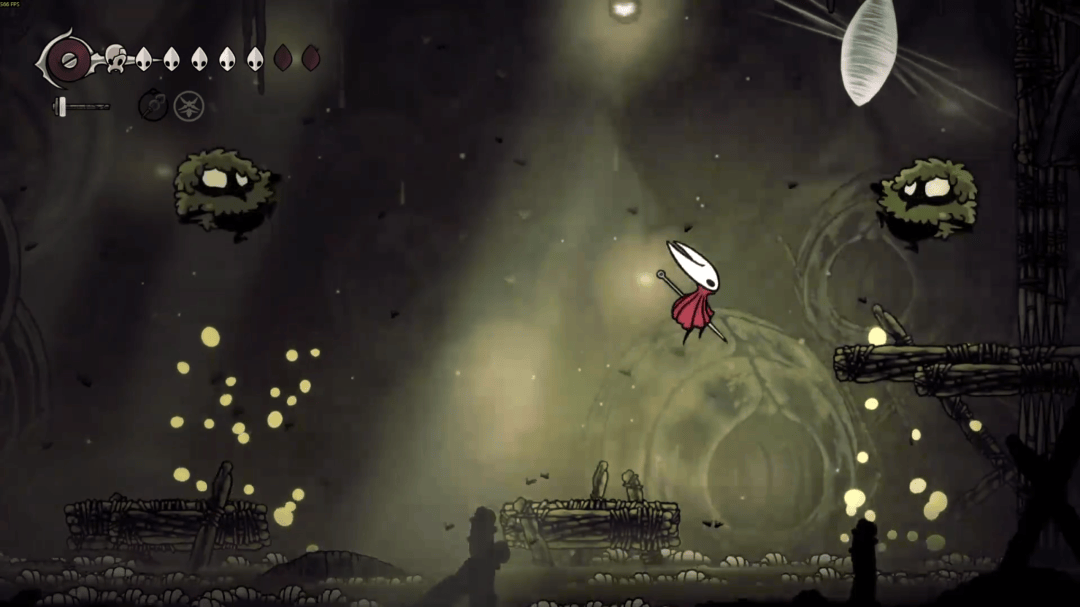

封面:《空洞骑士:丝之歌》游戏截图

前言

第一天,我没能成功付款。第二天醒来时,社交媒体首页早已被在“猎者小径”里破防的玩家攻陷。那时刚买到游戏的我,还只是轻蔑一笑——菜就多练,别赖设计。

直到第十次被残暴的兽蝇撞进地里,重生在千里之外的髓骨洞窟,望着满天红果果发呆,我也彻底破防了。于是愤然点开锐评博主的视频,把“傻 X 跳跳乐妨碍我打 Boss”“樱桃社闭门造车浪费玩家时间”的评论挨个点了赞。

冷静下来再回到游戏,我才意识到,这些抱怨背后藏着一个更尖锐的暗示——《空洞骑士:丝之歌》(Hollow Knight: Silksong,下称《丝之歌》)的全部乐趣,只存在于游戏的 Boss 战中,而平台跳跃部分则是一种惩罚——重复、冗长、毫无乐趣。

或者换句话说,Boss,就算要反复攻关十几次,也是理所当然的正餐;而连接地区与地区,连接长椅与 Boss 的精确平台挑战,一旦成为让玩家“死去活来”的循环,就是彻头彻尾的“恶意设计”,以及“浪费时间”。

为什么会这样?

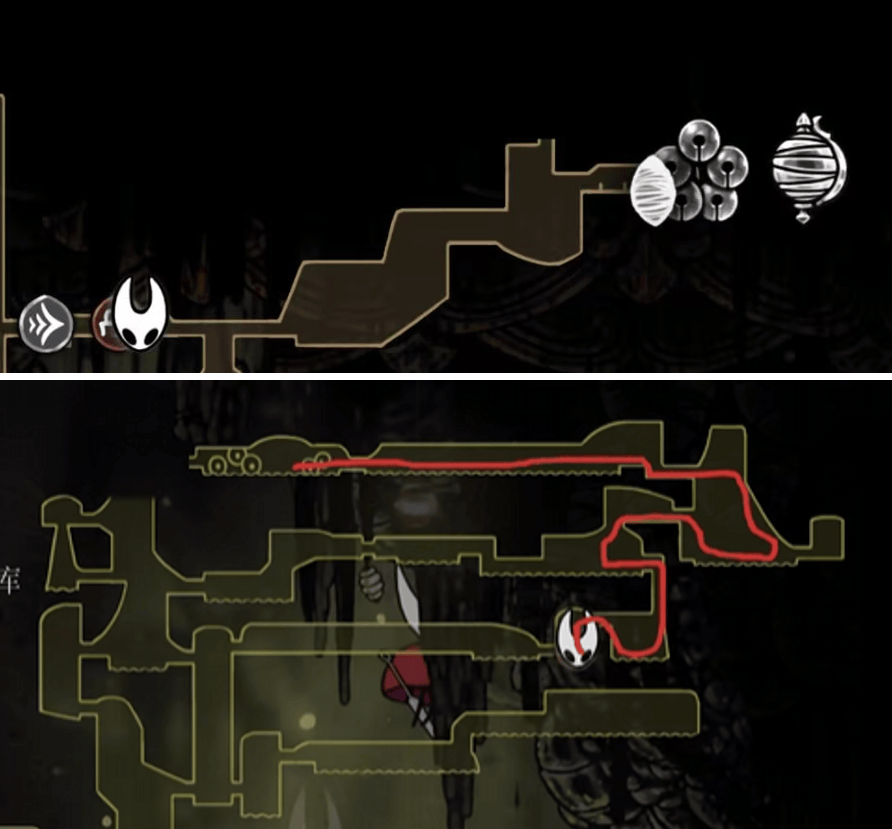

时至今日,看到这些红果果,我依然能感受到“回家的温暖”

平台跳跃,或者更准确地说,精确平台跳跃,并没有原罪,它可以独立成为核心玩法,带来挑战,伴生快乐。看看《蔚蓝》(Celeste)、系列前作的苦痛之路,甚至是本作的费耶山、机枢核心,还有那些送货任务,它们更加苛刻,同样会让人一失足回到解放前——但玩家通常不会那么迅速、猛烈地破防,相当一部分人还能从中体会到成就感。

问题在于,这类挑战一旦被嵌入 Boss 战流程中,它们似乎就失去了主体性,坍缩成单调的“赶路”,成了附属品,成了无聊的 Downtime。对此,平台玩法的享受者会反驳:你完全可以把这些跳跳乐看成 Boss 的第零阶段,毕竟,你死在 Boss 的第二阶段,也不会指望复活时直接跳过第一阶段,对吧?

道理是这么个道理,但大部分玩家显然完全不认这个账。

长途高难跑酷+Boss 战的无力感贯穿游戏体验始终,每当我玩到这些部分,获得正反馈的唯一方式,就是退出游戏,看别人受苦

在本作的玩家体验排序里,Boss 战永远是正餐,跳跃只是前菜。正餐再难,再硬核,啃起来也在预期之内;而前菜只要端上两次,就会立马让人火冒三丈。可以说,平台跳跃在游玩体验中似乎被判了“低等”的死刑。

但这真的是《丝之鸽》设计的“宿命”吗?还是说,问题其实更加复杂?

惩罚的错位

平台跳跃在本作的玩法层级里确实处于次要地位,这并不是玩家的偏见,而是出于机制本身的先天劣势。

在类银语境下,Boss 天然便是区域的终点——剧情的落幕,新地图的开启。它天然地被默认为主事件。尤其自 90 年代起,随着游戏中巨物 Boss、专属音乐和舞台感的全面强化,Boss 战被彻底神格化。

相比而言,跳跃大多是连接场景,调整节奏的过渡段,考察的不过是玩家是否熟悉基本及进阶操作。一些老玩家还会提醒,在复古游戏的黄金年代,长跑和跳跃段落,更多是为了延长游戏租赁时长,提高厂商收益,而不是为了玩家体验。

舞台感:当你第一次经过第四咏唱团进入深坞时,你就能大概感知到,这个不寻常的场景中必有一战

奖励也在加剧这种落差。打败 Boss 几乎必然意味着一份丰厚的礼包,比如新技能、新神器、大量基础资源。跳跃的回报往往寒酸的多:一条通路,几个收集品,常被归为支线的附赠(题外话,要是游戏的 Boss 战都吝啬到不给奖励,一些玩家的推论将会更为直白——整个游戏都是缺乏正反馈的坐牢)。

问题首先发生在这里,当玩家在《丝之歌》的一场 Boss 战里失误,却被迫重新跑一段平台跳跃时,体验就会产生错位。玩家的失误发生在作为主体的 Boss 挑战里,但游戏对此的惩罚却落在次级的附属环节。在玩家看来,这两者毫无关联:我在高阶的挑战中失手,却要重做低阶的练习?这在逻辑上并不对等,在心理上也并不公平。

设计者也有自己的委屈。在不少开发笔记和论文里,跑图和跳跃的重复编排都有充分的理论价值:因为需要付出额外的精力成本,它能增加 Boss 战的份量,让失败更痛,让胜利更甜;它能引导玩家的注意力,告之“此路暂时不通”,暗示玩家先去别处探索,解锁关键能力;它还能延长流程、烘托氛围,并让玩家在重复往返中开始注意地图叙事的细节……

地图叙事:很多玩家都发现了,在猎者小径中击败敌人,其尸体会被地图上的蚂蚁运送并分解

反过来,如果在每个 Boss 前都放置存档点,一方面剧透出“前方有大事件”,削弱了探索的未知感;另一方面,也纵容玩家头铁死磕,可能因此忽视地图的开放设计。

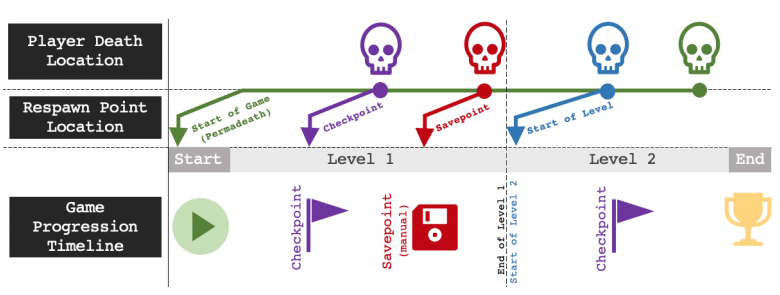

一些定量研究通过实验发现了类似的“反直觉”效果:在相同的平台关卡设计下,研究者向不同组玩家分发了仅在复活点设置上存在差异的游戏版本——有的版本仅能从关卡起点重试,有的则允许从中途存档点复活。而前者反而会让玩家表现出更高的自主性和好奇心;并且,难度越高,死亡次数越多,沉浸感就越强。

根据不同的复活点设置,对玩家进行分组,游戏结束后统一测量心理指标/图片:Die-r Consequences: Player Experience and the Design of Failure through Respawning Mechanics

现在看来,理论和现实之间,确实存在某种错位。玩家并不在乎设计师的逻辑和巧思,他们在重复跑图中体会到的,往往是自己的时间被浪费,情绪被磨损。换句话说,玩得很累。

这一点在《黑暗之魂》(Dark Souls)里就已见端倪,“365 里路”之梗由此而来。哪怕是宫崎英高,也在后续作品中大幅增加篝火点,并引入“玛莉卡楔石”之类的机制。另一边,即便是《泰坦之魂》(Titan Souls)这样风格化、解谜化的,以重复挑战 Boss 为核心玩法的独立游戏,其评论区近年来仍不断有人呼吁取消“跑尸”段落。

这两个例子还算温和,“跑尸”只意味着背板躲怪,没有增加额外挑战。但在《丝之歌》中,玩家却被迫面对已经克服过的精确平台障碍,这不仅消耗时间,更消磨玩家的意志,让本该聚焦在 Boss 战的专注被分散,被稀释。

为什么这种惩罚行不通?一个原因是它缺乏与错误的相关性。首先,它缺乏成长价值,Boss 战的失败通常伴随新的作战情报,而重复的跑跳段落几乎不会提供与此相关的新内容。其次,它叠加了惩罚,掉念珠或掉魂本身已是一层惩罚,为何还要附加冗长返程?这等于是加倍折磨。在最理想的情况下,死亡的惩罚应仅限于重试失败的那一瞬,那一个单元,而不是强制偿还一段无意义的路程。

惩罚缺乏与错误的相关性——说实话,“错误”本身有时也像是开发者刻意刁难所致

复活机制本身塑造着游玩体验的基调。玩家并非排斥惩罚,他们在意的是惩罚是否有意义,是否对等,是否能强化他们学习技能、克服挑战的信念,而不是惩罚本身够不够“狠”。

开发者把平台跳跃绑在 Boss 前,把它当作惩罚的时候,实质上相当于一种自我减损。平台跳跃失去了自己的身份,价值被削弱,从“考验技巧的有趣玩法”沦为“惩罚失误的恶心段落”。原本可以成为另一种高潮体验的跳跃玩法,最终只招来玩家的抱怨和红温,这或许是某种过于复古的惩罚思路的残留在作祟。

机制的衔接

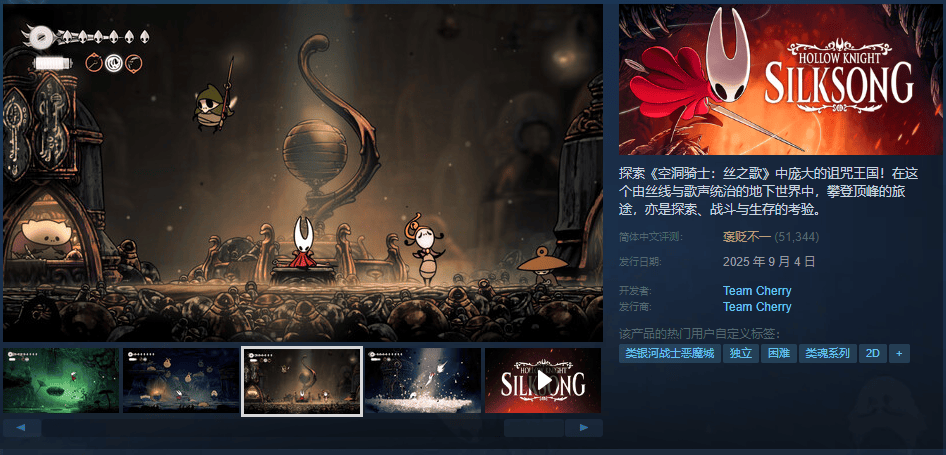

就开发团队的构想而言,《丝之歌》希望呈现怎样的体验?在 Steam 商店页面上,它的标签既有“类银河恶魔城”,也有“类魂”。这些标签既反映了开发者的设计方向,也是玩家群体的感受与期待。理想状态下,它应当像前作一样,兼具两者的特质:平台跳跃与能力锁带来探索的快感,Boss 战则提供高烈度、酣畅淋漓的挑战。

然而,从玩家反馈来看,实际体验与这种预期存在落差。多数玩家钟爱在 Boss 房间中反复攻关的快感;至于地图探索,他们同样接受反复往返,但前提是这种往返不应持续保持高压,而是符合类银设计的常规逻辑:初见充满挑战,再访则相对从容。

《丝之歌》在这一点上失了平衡。它将机械的背板跳跃段落直接绑定在 Boss 战前,迫使玩家以同样的强度反复游玩同一段流程。这种设计既违背了往返探索应有的“难度递减”,也割裂了体验,进而催生出玩家的逆反心理。

Steam 商店标签通常是开发者意志,或玩家对游戏玩法和风格的感知总结,并非绝对精准的官方分类

单独来看,短题与大题各自成立,互不矛盾。但是,一旦将它们捆绑在同一个需要反复尝试的流程中时,它们就可能互踩贬值,变成消耗注意力的组合。

问题不仅在于强行绑定,顺序安排也会放大其中的问题。“难度递减”或许不仅适用于类银游戏的地图探索,在冒险与战斗单元(从一个存档点到另一个存档点之间,由平台跳跃和 Boss 流程组成的广义关卡)中,也可能发挥某种作用。

尽管玩家认知上通常习惯流程从易到难,但观察可以发现:在许多游戏的某些阶段,玩家技巧与角色性能的成长幅度往往超过游戏难度的提升,这种体验常被描述为“开始爽起来了”。如果在游戏的整体及单元设计中合理应用这种节奏感,其效果值得玩味。

一个思维实验:如果把跳跳乐放在 Boss 战之后(在跳跃中死亡则 Boss 会复活),会发生什么?玩家先集中精力完成高难度、即时响应的任务,再去处理一段难度稍低、可随时停下观察的附加挑战。这样一来,注意力分配会更合理吗?心流会更连贯吗?失误重头再来时,怨气会小一些吗?亦或是更大?

上面这个小例子并非提出一种解法,而只是想表明:相同的机制组合在不同顺序下,玩家的局部体验可能会有所不同。如果跳跃部分在 Boss 战之前,每次重试大题都需先重复基础题,基础题的角色更多是“尝试大题的守门员”。如果跳跃部分在 Boss 战之后,基础题的功能与带来的体验显然会发生变化。

腐汁泽:如果挑战顺序是 Boss 战-车轮战-粪海跳跳乐,玩家反馈会有所不同吗?

所以,问题或许不在于“跳跃太难”,而在于机制是否有机组合。平台跳跃和 Boss 战各自成立,但糟糕的顺序让它们互相拆台。《丝之歌》的关卡结构由此暴露出一种尴尬的张力:它想成为 Boss Rush,又想同时成为精确平台游戏,结果在两者的交集里制造了一个空洞。在没有攻略的情况下,既没成就 Boss Rush 的酣畅,也没保留精确平台的连贯和纯粹。

更微妙的是,即便这些“基础题”能让玩家手感稳定、操作更娴熟,大多数玩家也不热衷于承认这种成长。在曾经的采访中,宫崎英高提出,他理解的类魂游戏设计的精髓,在于“玩家自身能力的提高,而非仅仅强化屏幕上的角色”,Team Cherry 或许秉持着同样的观点。

《纽约客》专访:“宫崎英高将死亡视为特性,而非 Bug”/图片:The New Yorker

对此,本作的玩家群体显然不会完全认同,在当下潮流里,纯操作驱动的成长越来越不吃香,许多玩家需要更直观、更可见的正反馈来确认进步。即便个人操作水平大幅提升,如果没有属性数字、新装备或技能点等显性指标作背书,成长的感受也可能被淡化。换句话说,在很多玩家的体验中,操作提升往往需要借助系统化的反馈才能真正被感知——不过,这就是另一个话题了。

结语

很多人说,Team Cherry 应该感谢那位引发舆论风暴的译者——正是他,在游戏发售初期,把国内玩家的注意引导到了文字上。等这一切平稳下来,许多玩家回过神才发现,《丝之歌》的设计,其实也存在诸多令人皱眉的地方。

回过头看,如果一定要找到些源流,《丝之歌》三人开发团队在设计平台跳跃部分时,其失误和中文本地化似乎如出一辙,笼统一点说,就是“沉浸在自己的艺术中”。而若从专业角度分析,我们也可以透过翻译理论,窥见同样的底层原理。

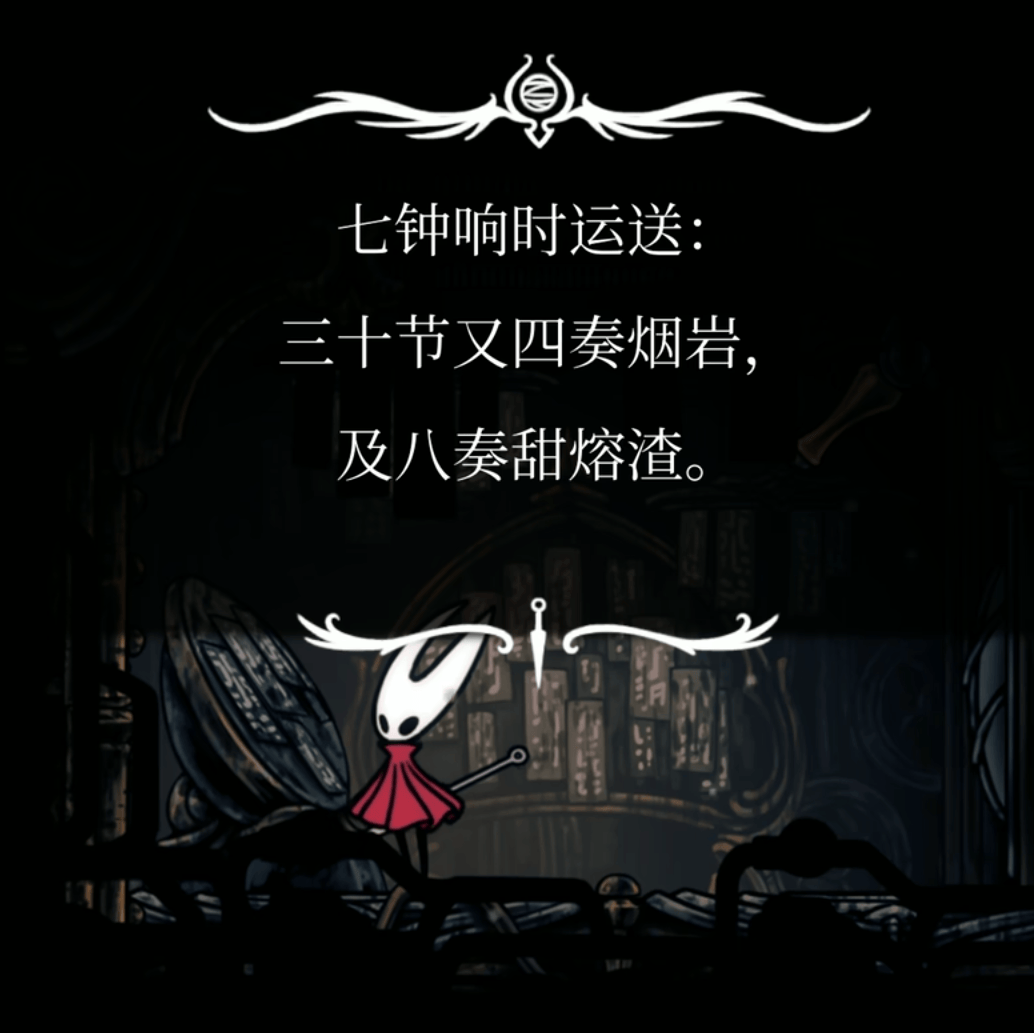

不少科普视频提到,《丝之歌》的中文本地化采用了“归化+省译”的策略。所谓归化,是让文本贴近本土口味,结果译者用力过猛,呈现出过度风格化的古风小生印象;所谓省译,则是删掉冗余成分、追求信息紧凑与高级感,而译者同样过度追求,把双音节词改成单音节词,省略句子成分,使得语境割裂,易读性下降,过犹不及。同时,这两种策略,与本作黑暗奇幻的基调,其在玩家心中“海外独立游戏”的定位,以及对前作风格的延续性期待,存在天然冲突。

这段译文爆火的原因,除了“及八”,更在于它同时体现了中文本地化中,归化和省译两种翻译策略的用力过猛

跑图与平台跳跃,面临着类似问题。它们的先天价值不低,本可以被“归化”进 Boss 挑战循环,成为整体体验的一部分。但关键在于一致性,才能让平台跳跃与 Boss 战形成呼应,而不是如今呈现出的,被当作“古法惩罚”的冗余环节。

同时,制作组在设计上既把跳跃当作惩罚,又过度省略,简化其内容——未对跳跃的难度、顺序进行精心调配,也忽略了惩罚和激励的平衡——结果是,乏味的跳跃段落被生硬地置于 Boss 战之前,成为形式化的垃圾时间,丧失了平台跳跃应有的趣味。

从玩家的角度来看,《丝之歌》的某些平台跳跃部分原本可以成为另一场“Boss 战”,提供额外的挑战与节奏变化。但现在,它被自我降格,沦为附属环节,成为单纯的负反馈。这既反映出守旧的设计思路,也暴露了开发团队在反馈循环与关卡打磨上的不足。

结果是,经过一段时间的游玩,玩家会很快察觉,这并非值得称道的设计巧思——平台跳跃玩法本身并不低人一等,但这种“低级”的、形式化的、抽离式的时间消耗,却掩盖了它原本的潜力。

图片:如无特别说明,文中图片均来自对应游戏截图及作者自制

* 本文内容系作者独立观点,不代表 indienova 立场。未经授权允许,请勿转载。