离职沉寂半年,前网易游戏高级副总裁邵赟要出山了

传统游戏难提供的乐趣。

整理/王丹

离职网易半年多,前网易游戏高级副总裁、前天下事业部总裁邵赟 (下称少云),最近终于有新动向了。

少云曾为网易培养多名事业部负责人,并经手过一众网易知名产品,包括《蛋仔派对》《天下3》《暗黑破坏神不朽》《荒野行动》《明日之后》等。有传言说,少云和网易管理层在理念上发生了冲突,所以在去年年底提出了离职。

而在前不久,他和筱宁 (原网易游戏制作人)、Roi (现AI游戏公司创始人)共同发起了名为405游局的播客,和从业者谈了谈自己对目前玩家群体生态的观察,以及对AI游戏未来发展空间的展望。

少云并不是只吹AI的好,他也聊了很多AI的坎和局限性,以及用户对AI味儿的厌倦。但转机在于,少云认为拿AI给现有品类游戏赋能,是本末倒置的做法,无法发挥AI真正的价值;此外,他观察到AI技术的迭代相当迅速……AI原生玩法引发的游戏体验变革,大概会比我们预想的来得更快。

特别是面对当下「玩家需求与日俱增,内容消耗速度不断加快」的市场生态挑战,能够自生成内容,并和玩家共创随机、碎片化交互体验的AI,或许对游戏策划来说不失为一个强力工具。

据相关人士称,少云已经投资过一些AI游戏项目,但目前暂无更明确的动作。

以下为两期播客内容中,少云主要分享内容的整理 (为方便阅读,内容顺序略有调整,部分内容有所删减):

01

原子化、极化的社群,

和惊人的内容消耗节奏

从端游时代到移动互联网时代,再到今天的AI游戏,少云见证了长周期的玩家变化。而其中最显著的趋势,是从小众到大众的身份转变。

在早期端游年代,玩家群体规模其实相当有限,玩游戏被视为一种亚文化、边缘兴趣,甚至有点不良的意味:“你放学去街机厅?这孩子这辈子就完了,你以后肯定就是小流氓。”

大部分人对游戏行业的理解也比较浅显,甚至大部分玩家不知道游戏策划是什么:“很多人会用游戏小编来指代做游戏开发的人。”

但现在不同了。

随着移动设备的普及,游戏的触达范围快速扩大,玩家总量早已破亿,很多玩家对游戏开发、策划路数也有所认知。游戏从亚文化变成了一种大众文化,玩家身份背后的社会语境,也发生了变化。

少云认为,这种变化正是社会自由化、平权化的体现:游戏不再被视为不务正业;像《苏丹的游戏》这样的XP向产品,也找到了自己的用户;女性玩家人数持续增长,甚至跑出了《恋与深空》这样跳出传统乙女范畴的现象级游戏;曾经的小众标签二次元,也早已演化为大众文化的一部分。

在他看来,这种泛化的趋势,背后本质并不是去个性化,而是让每种个性都能找到或打造自己的圈子。从一个小小的XP出发,人们能找到同好,建立社区,并进一步发展成内容乃至产品:“人们内心向往的,其实就是从小圈子去扩展,找到跟自己一样的人,去玩、参与,去创造。”

而随着不同圈子发展壮大、趋进稳定,社群之间还产生了两个常见现象:原子化、极化。

所谓原子化,是指玩家倾向于聚集在完全同质化的小圈子里,圈层也因此不断变窄;

极化在于,为了维护圈层凝聚力,群体内部会踢除不愿意表达的沉默者,并推举出观点鲜明,声量大且具有代表性的意见领袖。

此外,AI算法也加速了原子化和极化的速度。因为算法会不断将用户导向和他们更相似、更熟悉的信息流——结果就是每个人都更容易走进信息茧房。

少云认为,不同玩家群体之间的争吵,本质上源自原子化与极化,这是游戏行业不得不面对的生态挑战。

与此同时,玩家对游戏的consume(消费、消耗)方式也在不断进化。

过去玩家只能亲自上手体验,如今则不同:在主播和短视频的剪辑帮助下,10分钟的内容,2分钟就能看完。玩家的内容消耗速度和强度大幅提升。

对当下的游戏开发者而言,其一,内容消费方式的变化带来了一个新方向:做「好看」的游戏。

少云解释说,观看和游玩往往是两种体验:“你看主播死了几十次,笑得前仰后合,但自己一上手可能死三次就摔手柄走人了。”目前市面上就是有一些很好看、但不好玩的游戏;反之,不那么吸睛,给人第一印象并不深刻,但好玩的游戏,也存在。

图源B站

他表示,目前很难想象有谁能做出「一眼就让人喜欢+不停生成内容+易上手难精通+3A级美术表现+类似小游戏和短视频的短平快正反馈」的完美游戏:“还是要分不同维度去满足玩家。”

其二,如果是顾及「好玩」,那么游戏构造玩法就不能是线性的,否则扛不住玩家的consume。更理想的设计是:让玩家的行为影响体验本身,比如《PUBG》每局体验各异,或通过UGC系统让不同玩家创作出独特内容。

这就是现在游戏行业面临的挑战之一:“大家都欲求不满,consume内容的节奏越来越快。那你怎么构造内容?怎么让玩家一边consume的时候,一边创造。”少云补充说,AI或许未来能够成为解决这类挑战的一个杠杆支点。

02

AI会是新的技术浪潮?

因为说不定,这波AI技术的进步,会为游戏发展提供划时代的创新机遇。

少云提到,游戏行业想实现玩法上的重大创新,是非常困难的。纵观过往几十年,每次颠覆性的创新都离不开技术或硬件的进步:

次时代渲染技术出现后,有了所谓的3A游戏;

手机滑屏概念成立后,早期的手游开始萌芽,比如《水果忍者》《愤怒的小鸟》;

之前受限于3G网络,一些爆款游戏比如《部落冲突》,当时只能先做异步交互,而4G网络铺开后,实时同步PvP玩法有了实现的可能性,MOBA逐渐火起来了;

手机硬件性能,比如内存、空间容量等,进一步提升后,端转手的搬运产品开始出现,像《和平精英》这种「百人在超大地图中进行远距交互」的产品,也能顺畅游玩;

5G网络下的视频分享,又让UGC玩法开始流行……

如今,少云在AI技术里看到了新的可能性:“如果每个玩家手机上都能支持AI模型,可以自己training,那游戏体验会变成什么样?它可能会给应用端带来巨大的变化,也可能从中诞生一些原生的AI玩法。这是最令人兴奋的。”

比如聊到最近打得火热的CAI类产品 (Companion AI,AI伴侣),就包含 一种传统游戏难提供的乐趣:创作的快乐。

Grok的AI伴侣Ani

以前,玩家在游戏里扮演角色,大多像在做题、按流程推进。而在CAI产品中,“这个过程是有回应的。在跑团、剧本杀中,你需要去找一个能接你梗、启发你下一步行动的人。现在AI扮演的就是这样的角色。”

因为知识库足够丰富,AI可以接住用户抛出的任何信息,变相地和用户进行共同创作——这种共创内容目前质量有限,但少云觉得它呈现出的交互体验非常有趣,甚至有时挺有节目效果。

而且,在和CAI交互的过程中,玩家不需要思考如何在连续几十小时、几十天里,推进自己和AI伴侣的关系,因为AI和用户之间的交互是碎片化、随机的。这种体验也更符合用户对恋爱的理解:“你自己谈恋爱的时候,其实和对象也是有一搭没一搭的。”

不过少云也强调说,AI并不能成为游戏的卖点。

或许在当下阶段来说,它算是个吸睛的噱头。目前陆续诞生的首批AI原生游戏,也会吸引部分玩家及科技从业者跑来尝鲜。

但随着AI应用的逐渐普及,AI作为标签的有效性会迅速降低。特别是目前全行业还没跑出头部AI爆款产品,也没跑通成熟的商业化模式,很多看热闹的用户过不久便会觉得「AI没有自己预期中的那么厉害」,自行散去。

甚至对部分体验来说,打上AI标签会有负面作用:“对短视频和图文来说,AI就是个负面词。用户会说‘DS味儿太重’‘你这图一看就是AI做的’……这些都是骂人的话。用户的意思是:你在用AI敷衍我,你对我不尊重。”

少云觉得错不在AI,核心问题有两个:一是要看使用AI的人,愿意在创作上投入多少——你愿意投入,AI就能在反馈上提供惊喜;二是AI技术仍有待突破,少云认为它未来肯定会变得更好,游戏开发者也能用AI去尝试制作不可替代、前所未有的全新游玩体验。

03

未来,AI游戏会有多惊艳?

谈到AI的局限性,少云表示,目前AI游戏还很难做到惊艳玩家的地步。但跨过这个瓶颈,对AI来说应该不需要用太久时间。

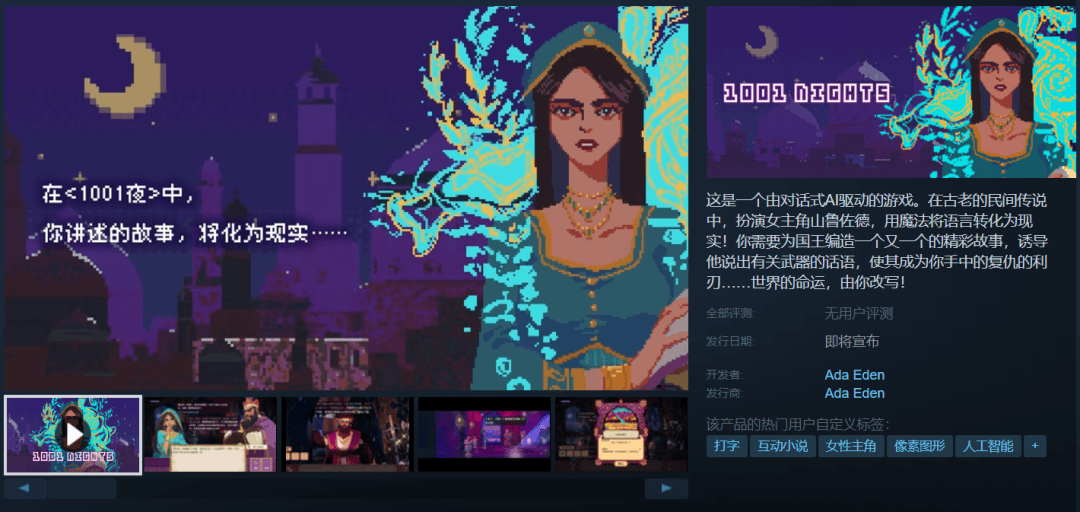

AI生成游戏《1001夜》。少云将类似产品归为「单Prompt(提示词)玩法」,玩家需要输入提示词来获取武器或是进行开门等操作。他表示该产品提供的体验时长大概在10小时内,算是体量有限的小品,但体现了AI生成游戏的早期技术验证。

前几年,生成式AI已经被落地运用,但不论是生成图像,还是文本对话,内容都不够好看,可能只能到60-70分的程度。而不能直击玩家体验、引发情绪共鸣的东西,就约等于是无效的。少云调侃说:“那会儿我会觉得AI有些「高射炮打蚊子」的感觉。你花了很大代价,最后生成了一个并不够让人满意的体验。”

正因如此,前些年大量AI其实只用在不那么关键的地方,比如原画草图、边角料剧情、背景设定生成等等。最核心的内容依然得由人来做。

AI生成游戏因为技术壁垒,在体验上也受到限制。比如之前Google推出了能实时生成每秒20帧游戏画面的AI驱动游戏引擎GameNGen,但其实时生成画面分辨率和帧数都不算高;再比如目前AI和用户玩交互的输出频率依然偏慢,用户往往需要等十几秒给AI反应,这并不自然,也不舒适。

GameNGen实时生成《DOOM》

不过最近,少云开始觉得,AI生成的东西好像真的有点能打了。

一方面,Deepseek把AI生成的成本降下来了。以前AI生成可能需要消耗10万卡GPU集群计算规模的电量,据传星际之门 (美国数据中心项目,由OpenAI与软银主导)造的AI甚至要到20万卡。但Deepseek往其他方向做了提升效率的尝试,在一定程度上减轻了使用者的电力焦虑。

另一方面,AI生成的体验,可能慢慢够到80分了——虽然依然没法做到惊艳玩家的90或100分,但他认为,这是游戏策划、设计者当下应该去关注的趋势:AI生成的体验,和「玩家愿意买单的」体验水平,正在越来越接近。

那么在未来,AI有没有可能至少保障实时生成1080p、帧数60的画面?少云认为,保守点估计,2年内AI或许就能在分辨率上实现突破。甚至脑洞再大点,说不定AI以后能实时改变每秒的画面,或者根据用户的反馈、注意力进行画面调整。

04

AI上岗,策划失业?

没必要那么焦虑

说到AI的惊艳之处,可能很多人都会想起业内流传的蔡浩宇暴论:等AI崛起后,游戏行业将有大批人下岗,最后只有万分之一的优秀者可以留在业内。

少云觉得AI确实可能引发从业者洗牌,但只留万分之一的优秀者未免有些过于悲观了。

首先,“所谓人生就是旷野,优秀的定义方式有很多种,AI对每种优秀的方式都能有所回应。”

他解释说,AI在本质上仍是生产力工具,那么不论是什么样的人,都能借助AI这个超级强大的工具,放大自己优秀的长板,并不是说只有传统定义下单一路径的优秀设计者才能用好AI——它平等地为每个人提供了创作赋能。这或许会进一步改变未来的生产关系:“你的效率,研发周期的限制……这些事情可能都会被打碎或改变。”

如果还有策划因「AI抢工作」感到恐慌,少云建议,不如直接拿AI试试:“你写一个非常短的策划案,可能200字或者300字,丢给AI,告诉它怎么玩这个游戏。你和它玩上15个回合,玩它1个小时……我相信做游戏策划的,很快就能搞懂AI究竟是怎么回事、有什么本事。这时你的焦虑感会减轻很多。”在和AI玩游戏的过程中,策划说不定还能发现一些意料之外的惊喜。

说白了,AI可以放大创意的长板,而创意终究来自于策划。少云觉得有个关于AI的概念讲得非常好:“AI像一个蒸馏器,它蒸馏的依然是策划自己对游戏体验的理解。”

其次,AI游戏training的奖励函数相当复杂,谁来搞定这个函数?还是得看策划的本事。

少云提到,早期Alpha Go (第一个战胜围棋世界冠军的AI机器人)的奖励函数就非常简单:赢就行。

图源网络

但现在业界需要AI达成的目标和输赢无关,而是「给玩家提供好的体验」。这种目标很难像围棋那样用清晰的规则来描述——你得给玩家一些压力和挑战,又要在机制上有一定约束 (避免玩家作弊打破规则),还得让剧情能推进、收敛到主线上……

其背后的奖励函数很难定义,可能包含很多主观和感性判断的部分:“这就体现出策划的价值了。”

最后,先前生成式AI出现时,确实有不少厂商尝试用AI降本增效,但少云觉得这种想法有些本末倒置,它不够发挥出AI的真正价值。

游戏是个高度商业化驱动的行业,所以业界对于AI的摸索更偏向实用主义。面对生成式AI,很多团队首先考虑的是它能节约多少钱、替代多少人,在制作现有品类游戏的工作中能提升多少效率。

但这没能跳出传统的惯性思维:“有些时候,所谓的传统游戏行业策划,还是会想在现有品类之下,去融合增加一些AI内容……我觉得这是本末倒置的,因为所有现有游戏品类,都是基于之前的技术浪潮发展出来的。你在这波技术浪潮里,还在看上波技术浪潮里发展出的玩法,这本身就是错的——不是说上个浪潮发展出来的东西没有价值,而是新的技术浪潮理应发挥更大的价值。”

与其拿新技术去加持老品类,少云觉得策划不如放弃掉一些惯性的做法,在生成式AI里挖掘游戏的更多可能性。

可能因为目前AI生成内容品质有限,只到80分,不少策划对AI依然有种「产出不及预期,浪费时间」的感受,很多策划对AI的使用可能也停留在自娱自乐的阶段,但少云认为这些都是值得的:“在技术萌芽期,尝试都是非常宝贵的。所有游戏品类都是从一小撮人自娱自乐发展出来的。你现在看他们在自娱自乐,但只要他们坚持去尝试,一定会有「击穿」界限的时候,会做出不一样的东西。”

05

设计者不该想着如何创造需求,

因为需求从未变过

而且,尽管市场、产业环境一直在变化,少云觉得有些底层的东西是不会变的。

一方面,很多从业者担心抖音、快手等快节奏娱乐产品,和游戏产品抢占用户时间,这样的现象确实存在,但他认为游戏给玩家提供的乐趣,有短视频无法替代的点。

他谈到,玩家在游戏里收获的正反馈,往往分为两种。

一种是多巴胺,也就是快速、高强度的情绪化刺激。

另一种是内啡肽,它的刺激感来得没有多巴胺快,可能需要玩家进行一定时间的付出,甚至可能需要经历痛苦、压力……而在收获成就的那一刻,玩家可能会得到比多巴胺更深刻的幸福感。

而多巴胺和内啡肽是游戏都需要关注的正反馈:前者在短视频平台演变成了游戏可利用的杠杆;后者则是游戏的内核:“让玩家维持心流,让玩家感到自己有投入、付出,不论是情感、操作、意识、策略,当然也可能包括金钱……投入之后的正反馈,其价值可能会比短视频更高。”

另一方面,设计者不该想着如何去创造需求,因为人类的需求从来没有变过,这是写在基因里的东西。

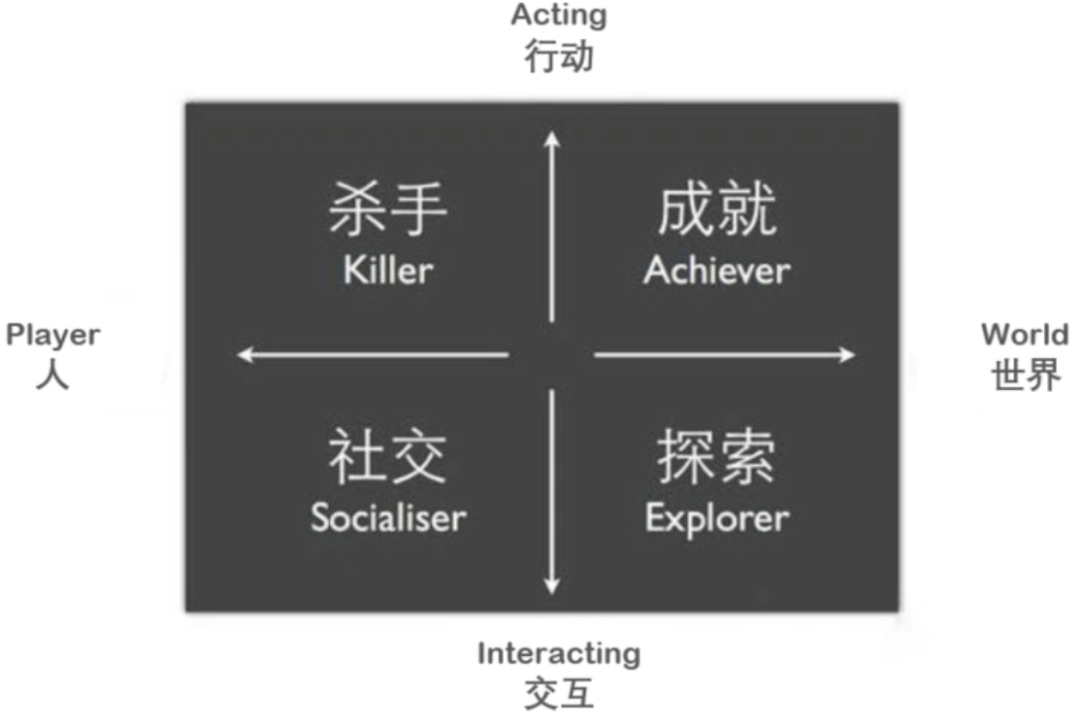

巴图的四型玩家模型,图源网络。这个模型后来还被扩展为16种更精细的类型。但少云觉得,这基本的4类已经覆盖了绝大多数玩家诉求。

很多从业者可能会觉得,现在玩家市场已经被细分成了不同赛道,大家会习惯用ACT、FPS、MMO、女性向等标签来归类需求。但少云却说自己一直对这种「依据赛道划分标签」的做法持反对态度:“我认为做游戏,要基于玩家的需求和开发者自己的体验设计,来考虑,而不是基于标签做游戏。”

他解释说,所谓的标签,永远是后验的:一个产品火了,后来者将它定义为XXX,打上了品类标签,于是乎又对应着标签做出一个XXX产品……最终的结果,很可能只是做出了一个买量游戏,或一个换皮游戏。

而少云认为,游戏设计的哲学终究是从玩家体验和需求出发的。他提到了自己最近玩的一个放置挂机游戏《Milky Way Idle (银河奶牛放置)》——这款游戏有些小众,其设计也很非主流,几乎抛弃了所有画面美术相关的表现内容,但其体验内核却和MMO一模一样,而且经济系统做得非常好。

所以SLG、ACT、MMO这些标签究竟有什么用?少云觉得,它们只能辅助开发者去看看其他类似的产品是怎么做的。但具体到设计自己的游戏产品时,仍然需要抛开标签的限制,跳出过往的思维定式:玩SLG的必须是40-50岁的大叔吗?男的就不能喜欢漂亮衣服,不能想谈恋爱吗?……这些看似反常规、反标签的东西,在少云看来都是有机会可以做的。

毕竟,游戏设计的最终目的是构建玩家体验。AI也是同理——不管团队用了多少AI,用了多高大上的技术,玩家最在意的还是结果:好不好玩、值不值得玩。

游戏葡萄招聘内容编辑,