一个比赛,成了十万工程师改变世界的第一步。

你这一辈子,有没有为了什么拼过命?

过去的两天里,差评君潜入 RoboMaster(以下简称 RM)全国总决赛现场,看到了一群为机甲拼命的人。

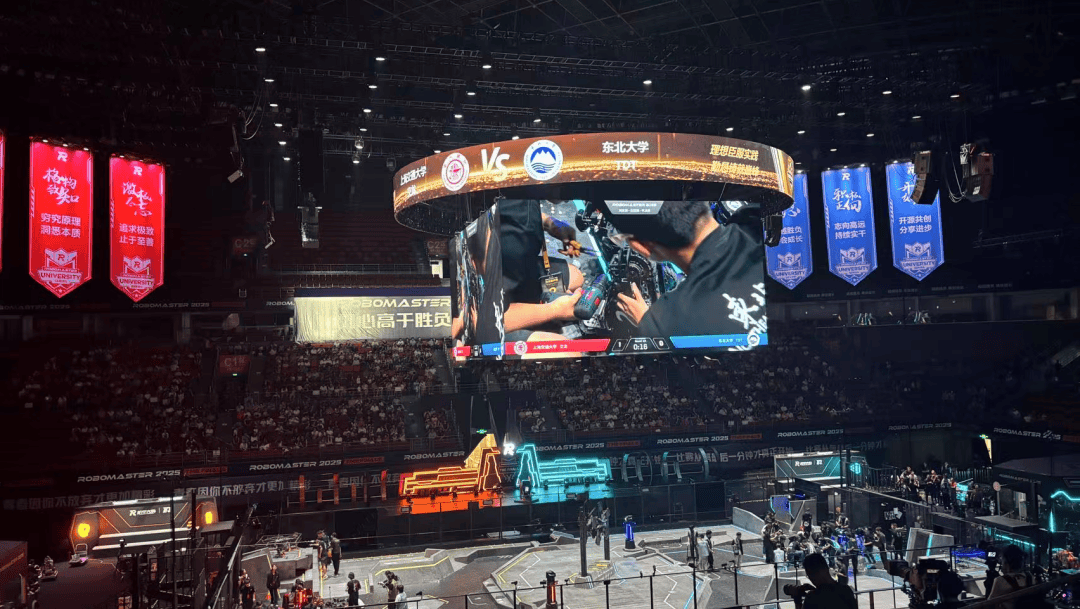

从 2015 年起,深圳春茧体育馆就是选手们心中的圣地。今年能来争冠军的 32 强,他们突破了全世界近 300 支队伍的层层围剿,可以说是一路艰辛。

可能有的老差友还记得,其实 6 年前我们就带大伙儿看过一次 RM 比赛。故地重游,差评君的心情还是一样的燃,但赛场上的较量可比当年激烈多了。

RM 比赛的规则,简单来说就是大伙儿各自研发不同种类和功能的机器人,放在一个篮球场大小的场地里进行射击战术对抗。

比赛开始前的场地,机器人在基地下各就各位

选手们通过操控七种机器人实现协作,但终极目标只有一个 —— 推倒对方基地。在赛场上,什么时候打能量机关加 buff,是攻打对面作战单位还是直接拆塔,不仅考验机器人的射击精准度,也对战术策略有极高的要求。

而这一次观赛,差评君感觉和以前最大的不同就是,这远程打击有点准得不礼貌了。。。跨越二十米的距离,飞镖和弹丸还能命中对面基地尖端一个小小的判定点,甚至连击都是很常见的。

蓝方飞镖连续命中红方基地

每当场上出现一些骚操作,观众的呼喊声就越来越响,为选手的出色表现助威。

十年了,赛场内外,大家对 RM 的热情好像比过去还高涨。差评君这就来带大伙儿看看,在机甲对抗的背后,究竟是啥,在让这个比赛无限续杯?

表面上,RM 是一场比拼技术的较量。赛场上的输赢,取决于算法的精度、结构的稳定性、战术的灵活度。但技术能决定一场比赛的输赢,却不够支撑一个赛事十年。

如果你也来到幕后,深入地了解他们,就会发现 RM 真正的灵魂,是由每一个、每一代 RMer 共同组成的。

时间回推到 2013,那一年大疆举办了一个只有 24 人的大学生夏令营,布置了个打移动靶的课题。就是这个抢先体验的小班,成为了后续这十年无数青年工程师梦开始的地方。

2013 年的夏令营营员合照

直到 2015,RM 终于在夏令营里出生了。刚举办的时候,大伙儿技术都不是很成熟,场地规则搞太难,连完赛都成问题。所以以前的地形还没有那么复杂,兵种也只有炮兵、射手、哨兵等。

现在的赛场上,利用视觉实现自动打靶早不是啥难题了,RM 的参赛人数也一路飙升。

为了让比赛保持挑战性,RM 通过持续优化规则,比如加入更复杂的地形,添加新兵种,让资源争夺更激烈,给各位上上强度,也跟现在行业的实际应用融合一波,逼着大家不断创新,搞点实用的东西出来。

于是,每一代的 RMer 都压力爆表。因为他们在一年的备赛过程中,不光要搞新东西,为了能在赛场中发挥出他们的创新设计,还要追求技术的极度稳定。这个痛苦折磨的过程,也正是 RMer 给 RM 注入新的生命力的过程。

近距离观察工程机器人运资源

所以,RM 能延续至今,RMer 给它打上的第一个标签,是极致与拼搏。

有些人可能觉得,RM 不过就是一个大学生比赛,他们的技术再强能强到哪里去?

诶,你还真别说,事实证明,这些技术不只在赛场上好用,挪到现实里同样好用。归根结底,是因为大伙儿从开始就没玩虚的。

赛场上,灵活的机器人 “ 翻山越岭 ”,飞速的弹丸直达基地。而在赛场下,我们看到的是眉头紧锁的选手们,无视赛外的所有杂音,对设备成百上千次的调试。

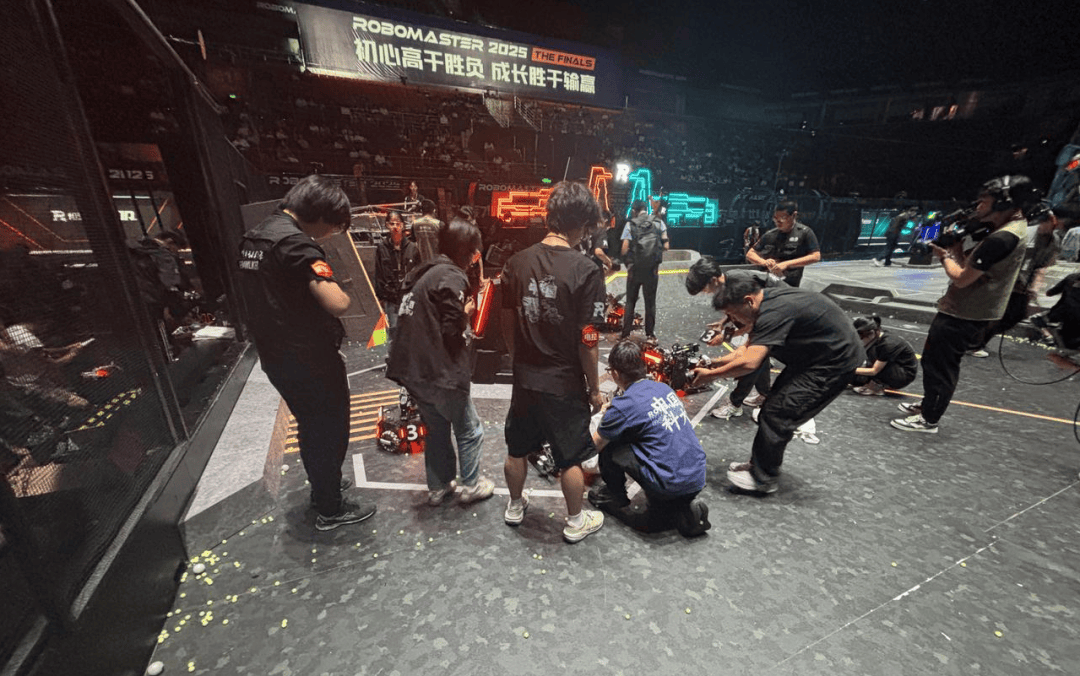

2025 RM 亚军中科大 RoboWalker 战队在赛前三分钟进行紧张的调试

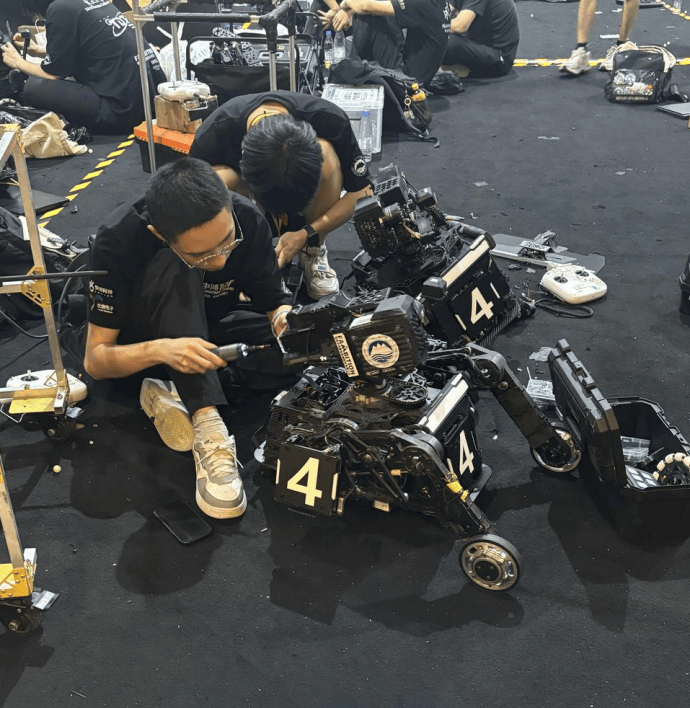

在半决赛第一局结束后,东北大学 TDT 战队的机器人底盘出现了问题。选手赶紧拿起螺丝刀就是拆,从排查故障到重新亮灯上场,只用了十分钟不到,熟练得让人心疼。

和这些机器人处了一年,它们什么原理,有什么脾气,怎么解决队员们都一清二楚。而这些和硬件、算法打交道的门路,其实在所有硬科技领域内都差不多。

所以,利用这些宝贵经验,他们造出来的东西哪怕放到学术界和产业界,也毫不逊色。

官方给出的统计数字也挺震撼。十年间,有近 100 家初创公司从 RM 走出。选手们提交申请的硬件、软件、外观等国家专利一年就有近千项,文章更是发到手软。

而在 RMer 追求极致的背后,是他们十年如一日的拼搏。

走进寒暑假的大学校园,大伙儿肯定能看到不少同学没回家。

这些 “ 留守 ” 学校的 RMer 牺牲了游山玩水的机会,放弃了无数个可以躺平的周末,选择了实验室里的彻夜不眠。为了让飞镖和弹丸拥有更精准的落点,让控制器和机器人有更稳定的连接,让算法能适应赛场复杂多变的环境,他们的艰苦卓绝甚至只是因为他们不想拖团队的后腿。

东北大学的同学们备战到深夜

经过一年比赛的敲打,大伙儿表示,从专业知识、动手能力,到团队协作、心理抗压,不说成五边形战士,数值也是蹭蹭往上涨。

备赛时,选手专注地维护机器人

十年以来,达成 “ RM 参赛选手 ” 成就的同学快十万人,他们也被投喂到了整个科技圈。

带着这个 tag,40% 的本科选手选择保研、考研、直博,继续在机器人领域发光发热,60% 的参赛同学把技术带到了科技大厂和创业公司里,走上工程师改变世界的道路。

在赛后对中科大 RoboWalker 队长施伟泽同学的采访中,他表示,入了 RM 这个坑之后,本来对机器人只是感兴趣,但比赛越参加越有意思,形成了源源不断的正向反馈。

来年,他会作为队伍里的老队员,帮大家把技术传承下去,毕业后也会考虑在机器人行业继续发展。

他们,是真正热爱科技,愿意钻研科技的一群人。

而选手们给 RM 的第二个烙印,是开源与传承。

在这个赛场上,每个团队都想赢,都想争第一,这是毋庸置疑的。一次的比赛失败,可能会成为他们日后都难以释怀的遗憾。

但即使是团队的技术命脉,通宵达旦独立研发的成果,因为对行业技术的极致追求,他们断然选择无私分享。甚至曾经比赛中的关键技术失误,都被解决整理,写进了经验教材。

而这一切,都被记录在了 RM 的开源社区里。

在这里,不管赛场上打得有多激烈,下了台大家都是好兄弟。有好东西不能藏着掖着,来来来,都来看看我们做得有多牛逼。

开源社区里,有一个很火的帖子,写的是能量机关系统的软硬件设计。而这个 “ 大风扇 ” 能不能被击中点亮,直接影响全队的攻防数值,是胜负的关键之一。

就是这么重要的技术,西北工业大学的文章却分享得极其细节。从方案、源代码到技术报告统统晒出来,生怕大伙儿看不懂。

就在差评君快看到末尾的时候,文章突然出现了另一个 RM 老选手的名字。

没有前人的无私开源,他们可能也不会在今天造出这样的技术。如今技术成熟了,正是他们反哺开源社区、把火种传下去的时候。

在 2025 的赛场上,能量机关点亮的次数特别多。选手们已经从打得准,走向了比谁打得快的下一个阶段。

所以在 RM 的世界里,冠军固然荣耀,但真正的胜利,是让下一代人走得更远。

最后,差评君觉得 RMer 在 RM 写下的故事里,还有青春与选择。

比赛过后,我们采访到了从 2015 RM 走出的大疆青年工程师 Alvis。十年前的经历,他现在依然记得非常清晰。

最开始,他其实是个爱好造飞机的挖矿人。早在 2014 他就听说了 RM 夏令营,但一个采矿的,专业都不对口,怎么配参加 RM?

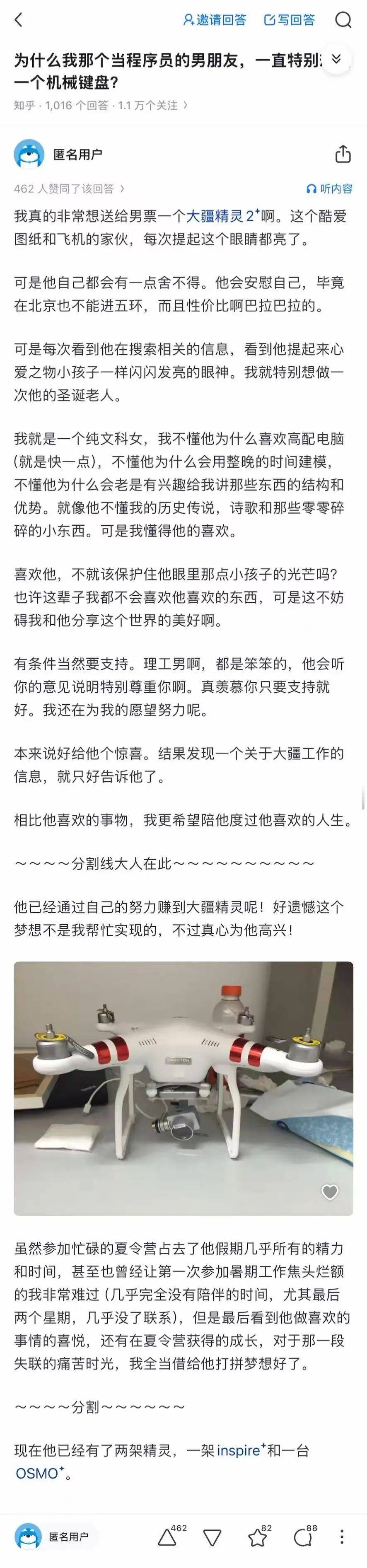

让他做出决定的,是身边那个对的人。是女朋友(现在的老婆)的一句话,把他 “ 强推 ” 上了 RM 的赛场。

Alvis 爱人的帖子,滑动下图可解锁眼睛里的鹅卵石成就

于是,在那个大三的暑假,他拿出考研复习的时间,踏上了 RM 这段充满不确定的征程。

回头看看,一切都是命运石之门的选择。后来,Alvis 从 RM 小组拿了第一,并选择来到大疆造飞机,他越来越热爱这个行业,也找到了科技的意义。

第一次出差,他带着无人机在海拔 4000 多米的 318 国道上,测试对 100 多米的电塔巡检。而在这之前,靠的是电力工人定期爬上去,检查一两百根笔尖粗细的销钉。

穿过西藏的 318 国道与电塔

而现在,工人们只要用无人机定期飞上去巡检就行,钉子少了哪一根一目了然。

类似的例子还有很多,在一些远离大众的地方,技术的的确确改变了人们恶劣的工作环境,实现了对全人类的价值。

采访的最后,Alvis 回忆起他青春的方向,在 RM 的某一个瞬间变得无比清晰。

原来那就是你愿意奋不顾身的,追求一生的东西。

所以,RM 就这样影响着一代又一代青年工程师的青春,让他们在热血中,选择愿意奉献一生的事业。

比赛结束走出春茧的时候,激动的心情还没平复,耳边回荡着呼喊的声音,差评君的青春好像也没有遗憾了。

青春说长不长,说短也不短,但在 RM 赛场上,它总是燃烧得特别猛。可 RM 真正厉害的地方,是这份热血不会随比赛落幕而熄灭。

在比赛的看台上,有无数老选手回来,为后辈们摇旗呐喊。他们曾经也在赛场上,而现在有的人留在高校,有的人走向社会,但共同的,是他们身上与科技发展的深厚羁绊。