原创 狂骗中国家长700亿,这些反游戏机构有多疯狂?恐怖真相是什么!

厌学门诊排长队,网瘾少年数量从2007年的400万,飙升至2024年的2400多万。

你是否想过?为何生活条件越来越好,不听话的孩子却越来越多?

先说一个冷知识:即便在暑假,未成年人每周玩游戏的时间也会被各大平台限制,仅能在周五、周六、周日晚8点至9点游玩,整个假期总时长不超过27小时。

防沉迷系统如此严格,网瘾少年数量为何反而翻了6倍? 因为有人需要这些网瘾少年存在。

青少年游戏问题背后,孕育出一条年产值超700亿的反游戏产业链。这条产业链覆盖内容制造、教育培训、心理咨询、强制戒断的完整生态。

当你还在为孩子玩手机焦虑时,有人已将这种焦虑变成了印钞机。

电击疗法戒网瘾的杨永信,3年半收入超8000万;华南某特训机构常年关押500名孩子,收费标准为:轻度2万至3万,中度4万至6万,重度6万至12万。

按最保守的4万计算,年营收达2亿。为何如此暴利?因为几乎没有教育成本——几个身强体壮的“教官”、简陋的场地就能开张营业。但孩子们承受的代价呢?看看这些触目惊心的新闻!

家长希望用钱解决教育问题的幻想,最终由孩子用痛苦买单。而被送进戒网瘾机构的孩子,绝大多数并非真正的游戏成瘾患者。

根据世界卫生组织定义,游戏成瘾需满足持续12个月的严重症状,但在这些机构里,只要家长认为孩子“不听话”,就能被诊断为“网瘾”。

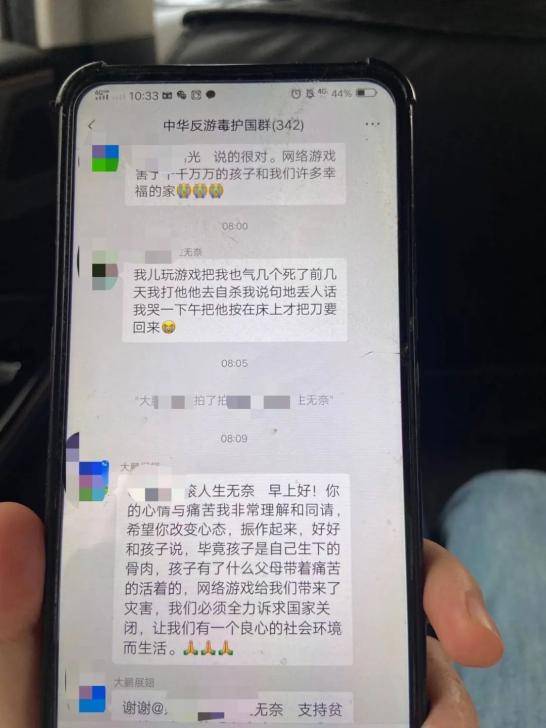

除了这些机构,还有一些父母不想做家长,只想当“救世主”。他们发现在网上骂游戏能涨粉、获打赏,于是一个失败的父亲摇身一变成了“反游英雄”。

例如“地板哥”,此前发布正能量视频无人问津,2021年开始反游后,流量暴涨,粉丝突破10万。讽刺的是,他儿子被送进戒网瘾机构改造后,因盗窃被判两年。

这些人发现了巨大的流量密码:承认自己是失败的父母很丢脸,但扮演“拯救网瘾少年的救世主”却很爽——把教育失败的责任推给游戏,还能收割同情和打赏。

更有家长采取极端表演手段:为证明游戏的危害,不惜拆掉家中所有门锁监控女儿,甚至给女儿剃半寸头。你觉得这是为孩子好,还是在博流量?

这根本不是教育问题,而是一门把家庭矛盾商品化、把教育失败标准化的生意。

在这场“拯救孩子”的狂欢中,真正受益的不是孩子,不是家长,而是那些制造焦虑的人。被这些反游者视为罪魁祸首的游戏,真没这些利益熏心的人可怕。

就在这些所谓“反游者”高呼“游戏毁掉中国下一代”时,国际奥委会宣布,电子竞技将被纳入奥林匹克运动项目,2023年杭州亚运会已将其列为正式比赛项目。

我们回到开头那个令人困惑的悖论:防沉迷系统越来越严格,网瘾少年数量为何还会从400万暴涨至2400多万?

现在答案很清楚:不是游戏制造了问题少年,而是这条700亿的产业链需要更多“问题少年”来维持运转。

破山中贼易,破心中贼难。真正需要被治愈的,到底是孩子手中的游戏,还是成年人心中的焦虑?教育从来没有标准答案,更没有外包方案。

当我们停止寻找外在的敌人,开始真正理解和陪伴孩子时,那些所谓的“问题”或许会自然消解。

爱从来不需要电击来传递,理解也不需要暴力来实现。