蔡浩宇的AI游戏还在内测,9块9的AI美女已经在割韭菜了

对AI的注意力争夺战,已经进入到白热化阶段。

7月10日,蔡浩宇亲自带队的项目Whispers from the Star在Steam上开启了小范围Demo试玩,测试目前仅限美区。

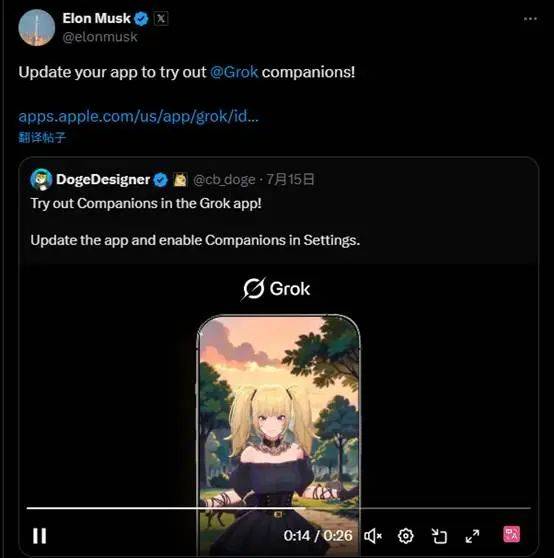

项目前脚开测,后脚就被马斯克于7月14日推出的Grok伙伴模式(companions)抢走注意力。尤其是其中一位名为Ani的虚拟角色由于金发双马尾二次元味儿太冲,直接引爆了二次元玩梗狂欢。

AI虚拟人的热度今年一直很高。有人开发大模型占领高地,有人关注应用层面想尽快变现。有CEO大谈99%的AI公司都是泡沫,但也阻止不了AI抢人大战有的“转会”身价已经堪比顶级球星。

加上AI应用背后还叠加一层硬件全球大战。黄仁勋就于7月14日今年第三次来到中国,兜售刚刚解禁的H20芯片,现场可算是把小米、华为、腾讯等中国公司都夸了一个遍。但对中国公司来说,焦虑的不仅是算力,还有市场。

蔡浩宇的AI游戏,还在试水

蔡浩宇的AI项目在立项阶段就很受关注。毕竟米哈游是很早就开始探索将AI应用的公司之一。之前YoYo鹿鸣人工桌面项目就有过很多AI应用的探索。很多人也推测新项目的方向可能是当下最火的AI情感陪伴。

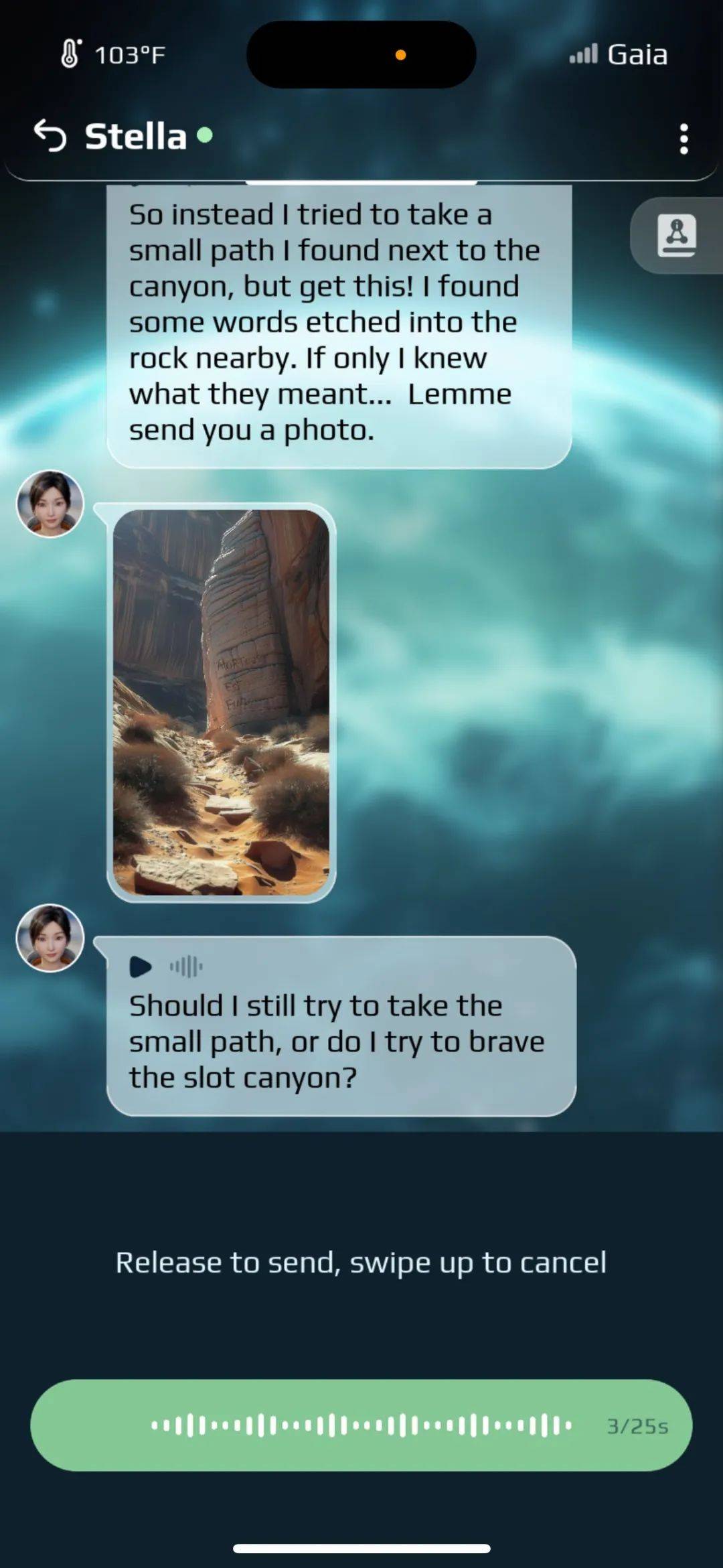

但从Whispers from the Star现在放出的章节内容来看。游戏的定位并非是开放式的自动生成叙事或是基于玩家需求的情感陪伴,而是有着明确故事发展方向的互动叙事探索。

游戏的故事背景设定为一艘太空飞船遇难,一位参与太空研究的少女Stella向玩家发来求助。玩家通过与Stella的语音互动帮助少女摆脱困境。

玩家可以与女孩自由对话,但要推动剧情就必须把话题回归到外星求生主题上来。Stella会介绍关于自己的很多信息,人设是预先定好的。她并不会像很多通用AI模型那样随着与玩家的互动而“改变”,也无法对玩家超脱于当下游戏内主题的对话作出脱离自己人设背景的回应。

与其说这是一个可自由对话的AI陪伴软件,不如说这更接近于一个主题明确的文字冒险游戏。玩家依然是有比较明确的“目标”的。当然,在达成目标的过程中,玩家可以与Stella自由聊天。

通过这次的Demo也可以感受到,蔡浩宇项目的研究方向并不是调教出一个陪伴玩家的虚拟女友,而是在探索AI能够在游戏开发过程中应用到何种地步,能在多大层面提高人类开发者的效率,或是取代一些繁琐工作流程。

正是因为实验性质大于商业化考虑,游戏目前看来有些不够“好玩”。或许这也是蔡浩宇没有选择在米哈游内部开发,而是单独成立公司来推进这个项目的原因。

相比于很多AI产品都在用各种噱头博关注,蔡浩宇明显没有那么焦虑。毕竟他并不指着这个游戏的成功来养活团队或是争取融资。至于项目的研究成果,其实有很多方法可以反哺米哈游。

7月16日,就有报道显示米哈游斥资5亿注册资本成本了新的子公司:上海米哈游无定谷科技有限公司,继续加码AI生态布局。在AI这条道路上,蔡浩宇和米哈游绝不只是试水。

马斯克的AI伙伴,想榨干用户

相比于蔡浩宇的不焦虑,马斯克Grok大模型推出的伙伴系统可谓是打明牌:那就是伸手问用户要关注。

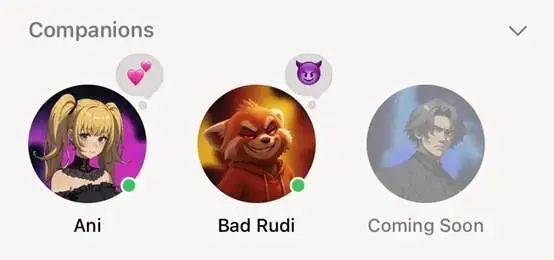

Grok这次的新功能首批上线了两位伙伴。一位是小熊猫拟人的Rudy,主打讲童话故事陪伴儿童未成年人;另一位则是网袜金发又马尾Ani,主打一个辣妹倒贴——对于日本二次元现在正流行什么属性,马斯克是懂的。

Grok的小心机果然钓出大量二次元。海外用户试用后纷纷表示这二次元辣妹是冲着安抚用户寂寞而来。她讲话轻声细语,肢体动作丰富,主动邀请玩家来设计场景进行互动,俨然是魅魔附体。

用户与Ani互动进行到一定程度,甚至还能解锁她的一套内衣服装,其中的暗示意味不言自明了。不过,据外网反馈,该服装很快被马斯克团队“下架”了。用户用原本的提示词无法再触发。

有人觉得这是马斯克要守底线才和谐服装。但更可能的原因是,新服装也许是和产品的商业化内容挂钩的,想要更多服装,就可能需要进一步的付费。

Ani之所以有一个二次元形象,不仅是为了瞄准高浓度的二次元人群创造传播效果,也是因为二次元风的虚拟角色在制作成本上要比写实的3D虚拟人低一些。此外,习惯于二次元游戏付费模式的玩家群体,也更容易习惯为虚拟角色付费的商业模式。方便马斯克用这一功能来提升自家AI的活跃和付费数据。

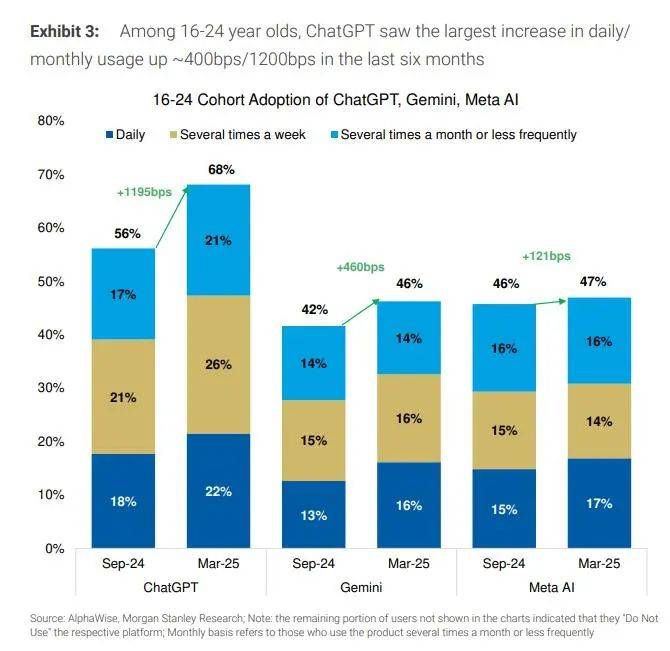

事实上,马斯克主导的Grok虽然在这半年时间里进行了疯狂迭代,进步非常快。但其成本压力依然巨大,其对标的竞争对手ChatGPT依然占据优势,尤其是在年轻人中间。据统计,ChatGPT现在是最受美国年轻用户欢迎的AI应用,22%/68%的16-24岁受访者表示每天/每月使用ChatGPT。

而在ChatGPT之后还有Gemini、Meta AI这样背靠大资本的AI应用。面对这个局面,马斯克团队作为后来者的追赶策略就是不断制造热点进行攻势,比如推出一个二次元风格挑逗玩家的Ani引起话题,以便让自己的AI应用吃到热点流量,能第一时间把流量变现则更好。

所以,相比于蔡浩宇试验性质的项目不紧不慢的低调,马斯克的Ani显得主动得多,但这份主动背后其实就是一种焦虑。那么,一个焦虑的AI,能满足得了同样在情感焦虑的用户吗?

陪伴你的AI,比你更焦虑

事实上,无论是在海外还是在国内,AI情感陪伴类产品如今都面临越来越大的流量焦虑。今年以来,国内一些代表性的AI陪伴类产品如猫箱、星野流量都在萎缩。根据点点数据统计,猫箱今年苹果端月下载量从264万下滑到了61万,星野下载量也从486万下滑至93万。海外的代表产品Character.AI也随着用户扩大面临ARPU不断走低的窘境。

与此前的互联网产品拥有“用户规模效应”所不同的是,至少当前的AI产品,其成本并不会由于用户的增长而被平摊到几乎为零。这是因为AI对每一个用户的需求都要调用算力,产生成本。而不像游戏等其他互联网产品那样由于内容预先制作,玩家越多分摊成本就会越低。

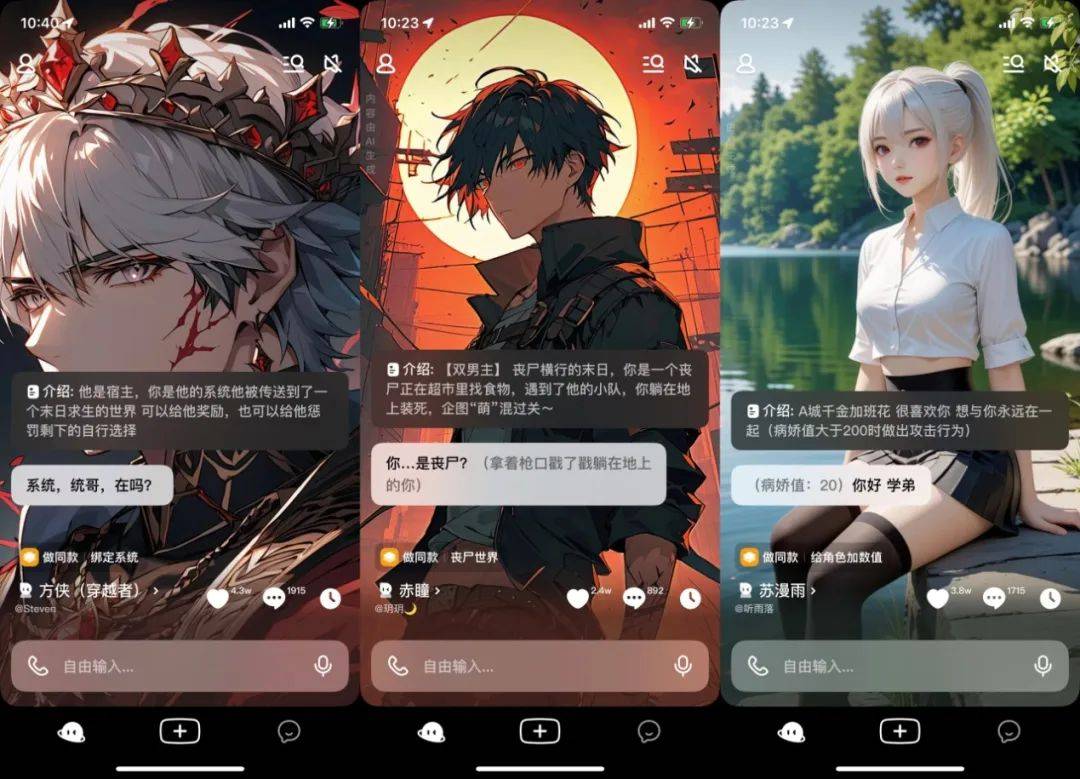

很多使用过猫箱、星野的用户也会发现,如今想要“调教”一个AI角色十分费力,需要自己在前期投入大量时间精力告诉AI他要扮演一个什么样的角色,会说什么话, 有什么样的人设。

当然,上面说到的问题,各大AI情感陪伴产品并不是意识不到。但如今AI的发展正处于一个抢占市场份额的时期,知名一点的AI情感陪伴应用现在都是背靠大公司大资本。它们的历史使命就是:亏本也要占住这个生态位。

这些AI以情感陪伴为噱头,更多的是为了维持自家大模型的声量与估值,赚钱反而是其次的。另一方面,这些亏本AI产品的存在也是为了防止竞争对手以更低的成本获取用户流量。把流量价格抬高,让产品本身亏本,是大企业防守中小创业公司兵不血刃的策略。

不过,即使在这样的环境下,也并不是没有办法挣到钱。

就像马斯克善于利用二次元的X焦虑大赚免费流量那样。在国内,自然也有人利用AI的流量红利先挣了一波快钱。那就是充斥在各大平台的“九块九AI女友小游戏”。在这篇文章下面,你都有可能刷到类似的广告。

其实这些小游戏里所说的AI,常常指的是广告素材由AI生成,游戏美术由AI制作,而游戏本身的AI互动内容其实很弱,甚至没有。有些小游戏索性直接用真人拍摄内容替代3D的AI美术却依然打着AI女友的标签,简直属于硬蹭AI流量了。

这些AI女友游戏在排行榜上的名次并不高,迭代也非常频繁,但由于制作成本非常低廉,即使只吸引到少数玩家也能够小赚一笔。

至于这些AI小游戏为何特别青睐使用3D或真人素材做广告,其实也与其用户画像有关。Hiwaifu创始人陶江就曾说:他发现,做真人形象AI陪伴的产品的变现能力,比二次元、游戏风格的产品更强。原因在于,前者的用户画像更偏中年群体,付费能力更强。

而他没有明说的另一半其实是:互联网上越是底层的需求,越是可以被重复满足。

这也就能解释,真人AI女友为什么最后都落地到了小游戏里。玩家所需要的陪伴有时候就只是那一晚他刷到小游戏后的冲动消费。一个小游戏抓住用户的一次冲动就能获取足够高的ARPU。第二天,用户删除了游戏,开发者也可以重新生成新的AI素材去狩猎新用户了。

所以说,大厂拼杀争抢的是用户的流量,为了长期目标可以接受短期的不挣钱。而九块九小游戏则是在流量的夹缝中,用AI工具压低制作成本,挣的是一波快钱。至于用户玩过小游戏后对AI技术十分失望,这就不是“打一枪换个产品”的小游戏团队需要考虑的事了。

如此想来,真在试图利用AI技术创造一个虚拟现实世界的二次元,格调是高多了。