好评如潮的“昭和物语”,先被一群英国人做出来了

纯正“罐头开放世界”,但是好评如潮。

最近两年,中文互联网上很流行的一个词是“抽象”。这个词的释义可能就和它本身一样抽象,如果想强行解释,只会越描越复杂,倒不如把抽象的内容片段直接贴出来,更显得直观易懂。

但如果想让我用“抽象”来定义一款游戏,我一定会想到最近刚发现的、极其冷门却又诡异的作品——《达愿福神社》。

只需三段话,就可以让大家感受到这款游戏的抽象等级:

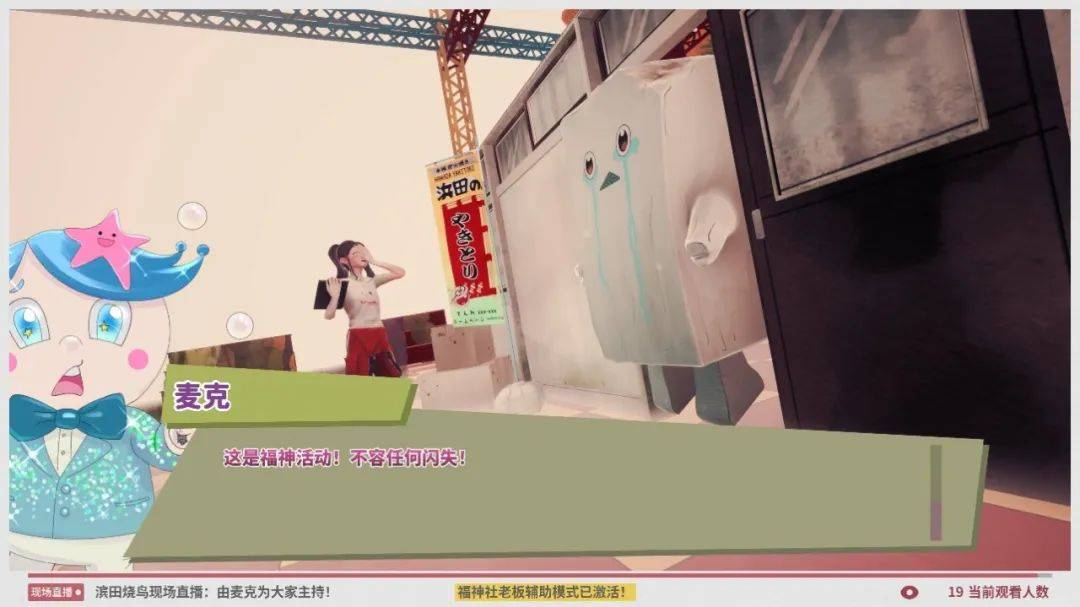

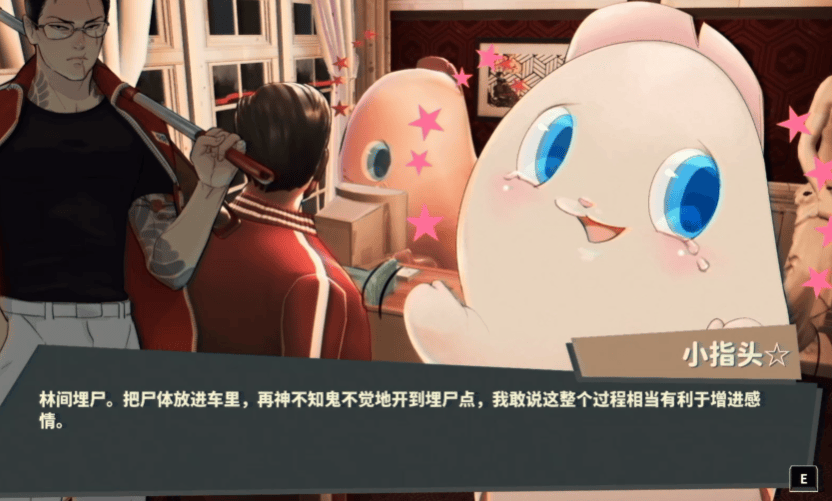

《达愿福神社》挑选的是日本极道题材。虽然主角身上描龙画凤,是黑帮成员,可最经常出现的画面却是拿着一把扫帚,和一头粉色的、可爱的、会随时吐槽的半截拇指,开着破卡车在城镇中四处奔走。

关于拇指能成精这件事,游戏现在也没有给我解释

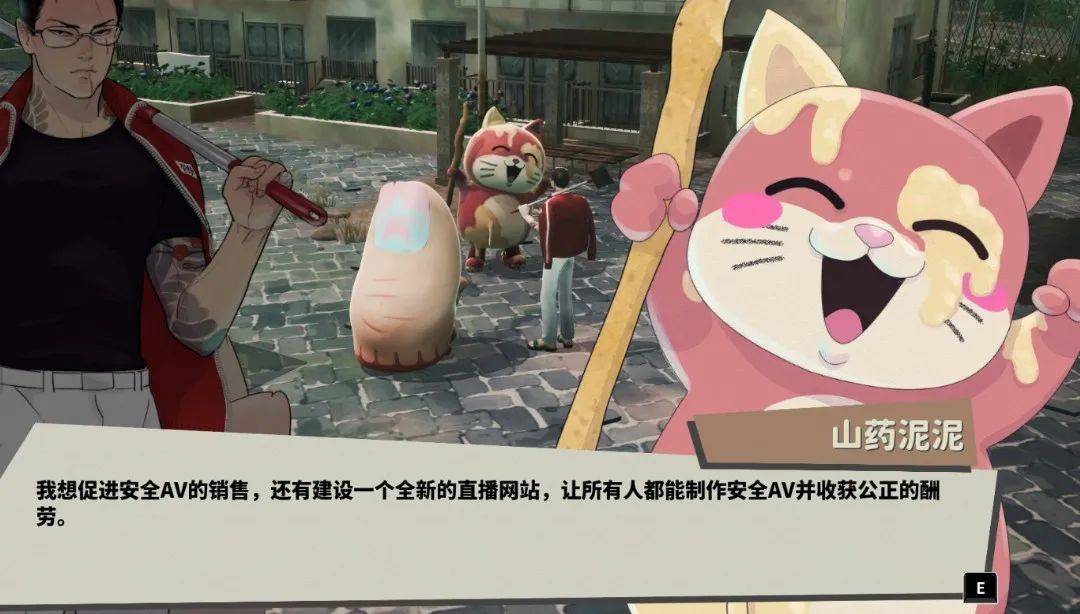

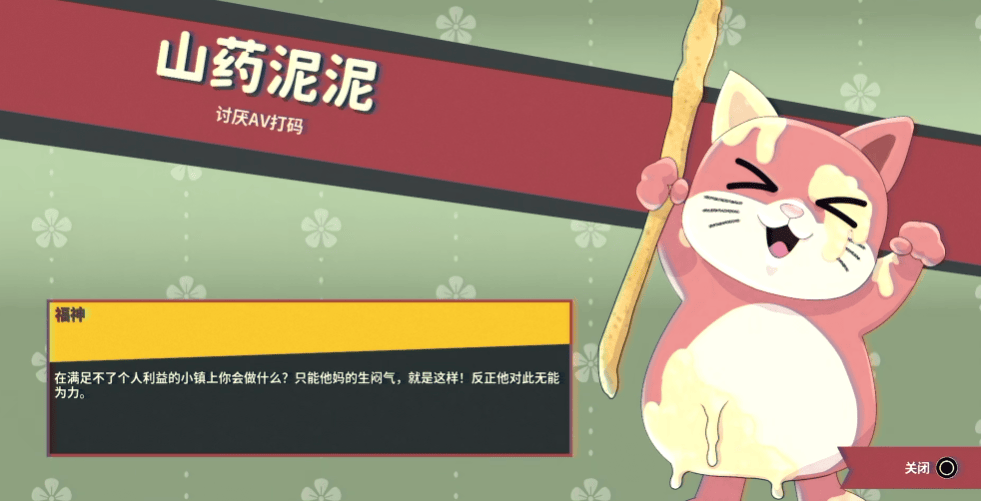

主角的帮手不是人,而是镇上的各类“福神”。比如执着于“无码AV”推广,浑身布满山药黏液的成人小猫“泥泥”;或者喜欢在坟地画眼线搞哥特风,导致没人愿意在当地古墓里学习历史的奶龙状福神“古坟”:

也不知道画这个是因为给的钱太少了,还是请来了专业抽象派画师

听上去很“如龙”,玩的是日式极道,美术和配乐充满了浓浓的日本昭和味,可制作组却是一家来自英国的小工作室“Kaizen Game Works”,主创也都是英国人。

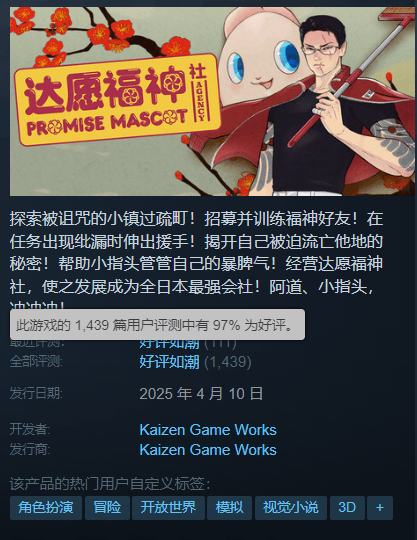

就是这样一款难以用言语形容的游戏,虽然较为冷门,但在Steam目前却收获了高达97%的好评率,国外多家媒体也给出了接近满分的分数,可以说但凡是花时间体验过游戏的玩家,最后都会对《达愿福神社》给出正向评价。

虽然是个人数较少的独立小团队,但Kaizen就和他们名字背后所附带的日语含义“持续改进”一样,很有野心——《达愿福神社》才是他们的第二款作品,但早在立项之初就确定好了“开放世界”这个基本形式。

为什么选开放世界?前段时间,我也联系到了Kaizen工作室,游戏总监Oli Clarke Smith 是这么说的:

“原本是想做2D休闲游戏的,但由于商业压力,以及我们自己希望打造一个可供探索的世界的愿望,最后发展成了开放世界。”

听他这个解释,我觉得多少也有点抽象的意味,说得好像是“因为我们想,所以才做了,最后还真成了。”关于小公司做开放世界的阻碍、成本、资源问题,那是一个都没提。

但相信大家也清楚,没说不代表不存在,一个最大的问题就是:在时间、经费都有限的情况下,做开放世界怎么才能不做成“罐头”?

这个问题别说独立工作室了,某些大厂,手握知名IP,资金人力雄厚,开发周期漫长,最近的新作不还是被人诟病“千篇一律”“清问号如打工”嘛。

大厂都难处理,那“Kaizen”这种独立小厂又是怎么能做到的?

我觉得答案是:他们压根就没做到。

《达愿福神社》是一款开放世界模拟经营游戏,基本玩法框架就是主角开着卡车在小镇里招募福神,派遣他们到各个地点打工,赚取资金后再升级更多的店铺业务和投资渠道,赚更多的钱……

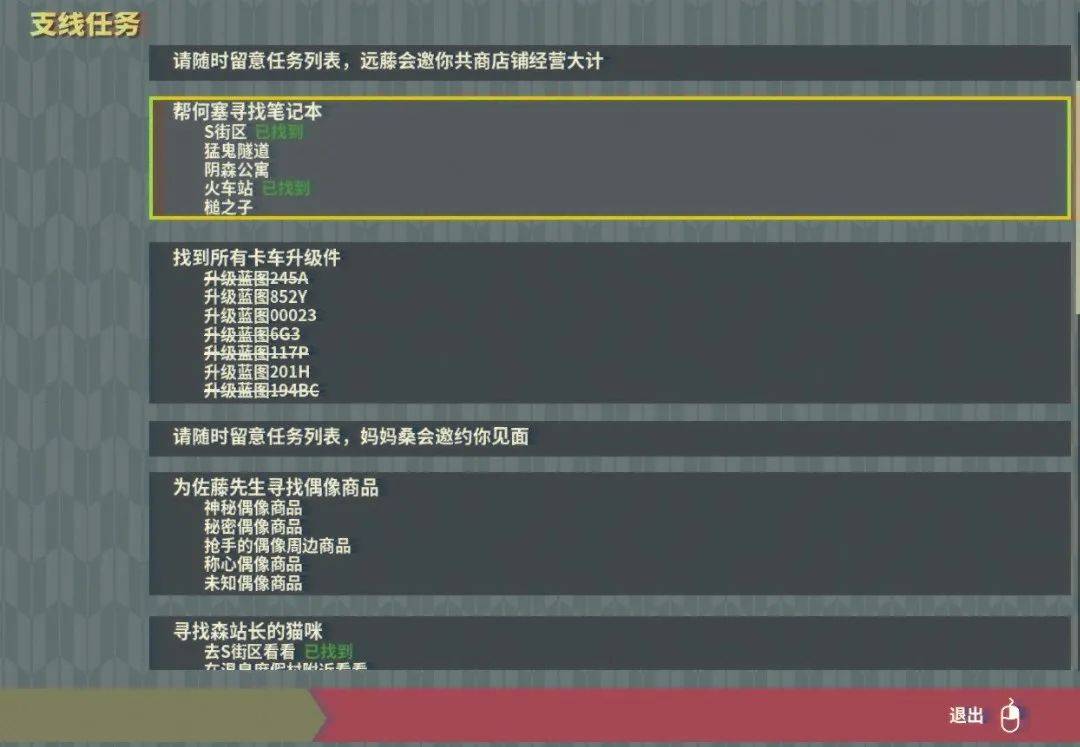

如果你把游戏的各个部分、玩法单拎出来,会发现真的很罐头,地图上如问号般布满了可探索图标,各种收集要素填满了地图的各个角落,再加上一份“清单式”的任务列表:

各类支线的主要玩法内容就是:找东西

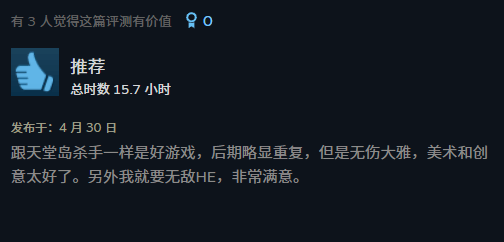

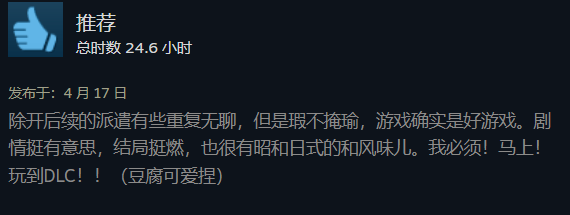

但很反直觉地,你会发现在《达愿福神社》的评论区里,玩家对于游戏的容忍度好像自动升高了,哪怕已经明确品出了这是个罐头游戏,多数人却甘愿给出好评:

在当下这个对“罐头游戏”格外敏感的环境里,《达愿福神社》为什么能让玩家觉得“无伤大雅”,甚至拉高了对重复探索的阈值?

Steam有个评价总结得十分准确:“作者合理利用自己的优势,取长补短,游戏中所有粗糙的部分,都被他用天马行空的想象力和有趣的艺术审美掩盖过去。”

首先是这个游戏的美术设计,我很想概括为“既难看又好看”。

游戏的造型设计、画面、UI乍看之下确实很粗糙。一堆简笔画似的奶龙风格福神、粗糙的3D建模场景、再加上非常强烈的色彩碰撞风格,给人一种“红配绿”的扎眼感:

但神奇之处在于,玩久了居然还真的越看越顺眼,原本在我眼里非常怪异的色彩搭配和UI设计,逐渐也显露出了一种莫名的“高级怀旧感”。

这也算是一种“抽象”

关于这点,Kaizen的美术总监Rachel分享了他们的核心窍门:“严格保持整体的风格一致。”这也是他在游戏开发中,最重要的工作之一。

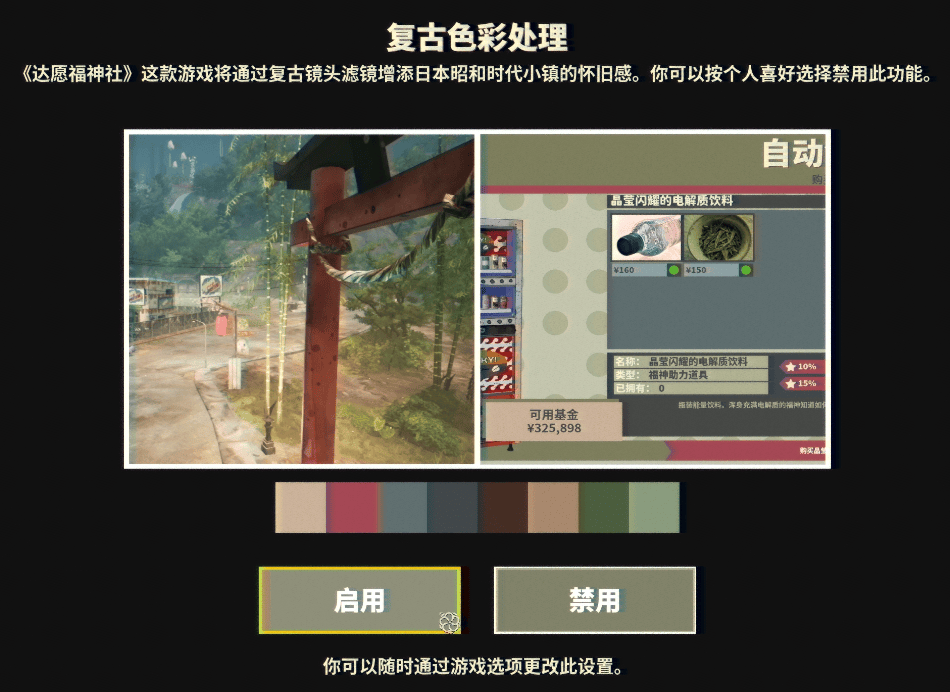

在设计游戏的所有美术元素之前,Rachel需要先提炼的是一种“基本的感觉”,而他最后选择的感觉是“困在昭和时代”,所有人都会围绕这个风格设计内容,然后玩家们才会在游戏中看到泛黄的海报、酒吧里的爵士乐、老式自动售货机和穿着黑色胶衣的妈妈桑等诸多要素。

但有趣的是,较真了看,这些元素也并不是真正意义上的“昭和”,而是那些借由亚文化内容题材输出,进而拼凑而成的“昭和时代”,虽然不太真实,但却能以最快的速度抓住亚文化爱好者的眼球,进而让他们对游戏产生更多的兴趣和包容度。

而游戏本身看似粗糙的画面滤镜,其实也非常讲究,它模拟的就是昭和时代流行的VHS录影带所呈现的低保真画面效果,和游戏不那么精细的场景建模结合在一起,反而出现了一种柔和的怀旧感。有个概念叫“蒸汽波”,形容的大概就是这种感觉。

前面提到这是个模拟经营游戏,主轴是玩家扮演的黑帮成员阿道因为遭陷害导致组织损失巨额财产,被发配到偏远小镇的废弃情趣酒店里,最后靠众多福神的帮助东山再起/击碎阴谋的王道故事。

要说玩法其实更简单,根据每个福神的特性安排匹配的工作,派遣出去后它们便会自己行动,到时间后带着工资自动返回,无需玩家进行额外操作。

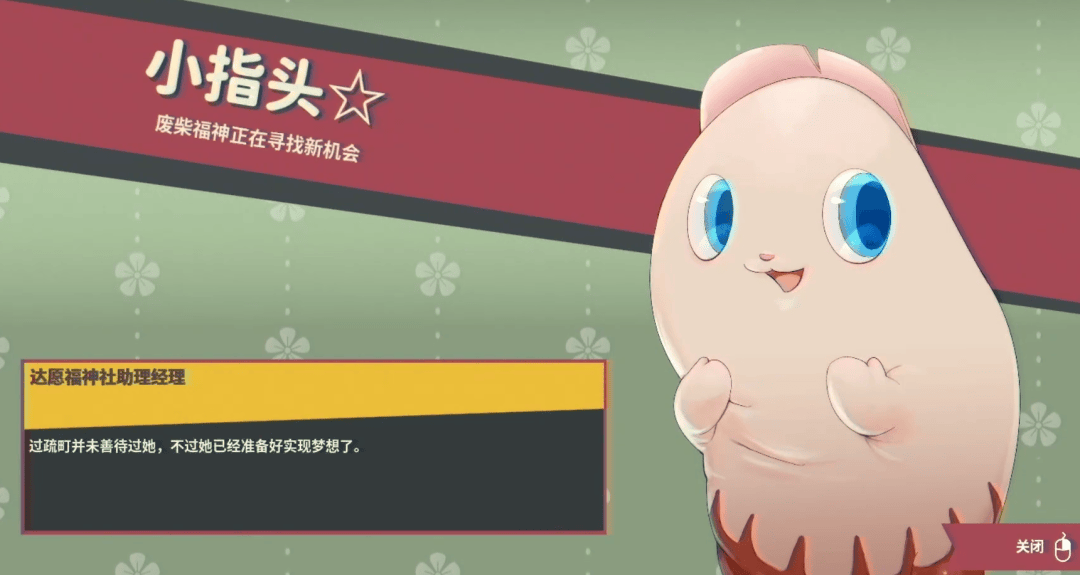

可招募的福神之一

游戏在玩法上降低罐头感,真正带来乐趣的要素在于“未知”——随着游戏进度的不断深入,会持续不断地解锁新玩法或者新要素。

比如中期可以解锁分包商系统,拓展管理日本其他县的福神生意,给自己引入新的资金流:

还会解锁抓娃娃机制,将抓来的不同福神纪念品根据各地区市民喜好,派送到各个商店进行售卖:

通过搜集地图上的特殊道具,甚至还能给自己的卡车添加更多性能的升级组件,比如高空滑翔、原地加速跳远、甚至是把车上的同伴发射出去这种恶搞功能:

这些额外的小系统小升级,几乎均匀填满了整个游戏进程。所以总结起来就是,虽然游戏的主玩法是罐头,解锁的新内容也谈不上多有趣,但就胜在一个“可持续提供”——每次将主线推进一点,都可能出现一个新的经营方式或者升级选项,会让玩家有一种持续的期待感。

另外游戏还有一个我认为十分重要,但之前鲜有人提到的设计细节:每次出现一项新机制或者系统时,《达愿福神社》都会在原有的菜单栏上凭空延伸出一栏。

下图是游戏刚开始和进展到中期时的菜单栏样式,对比可以看出多了一些新功能选项:

试想一下,假如是一个不太注重体验细节游戏,会是怎么设计的?答案是提前就放好所有的功能选项,然后先锁住那些尚未触发的功能。

这两种方案看似差别不大,但后者其实相当影响玩家体验游戏时的新鲜感,等于在进入游戏的第一时间,就剧透了游戏的系统体量,一旦菜单里的选项全部解锁,玩家就会迅速意识到后续不会再有新内容,从而大大降低探索欲望。

这点做得很好的另一个例子其实是《潜水员戴夫》,源源不断地给玩家提供新玩法、机制,而玩家又无法直接从菜单里看出游戏的体量大小,以至于期待“下一秒能出现什么玩法”,本身成了有乐趣的事。

《潜水员戴夫》在没有被剧透的情况下解锁“种植系统”,相信会有不少惊喜感

这也是游戏能规避同质化罐头体验的原因之一,尽管都是一些“清单式”的任务,但由于给出的都是一些机制、功能型奖励,所以依旧能维持住玩家的兴趣,再加上游戏本身的流程不长(仅15个小时),过度堆料导致的同质化问题也就能适当避免。

但除开玩法和美术风格,我觉得能够让体验过的玩家如此钟情这款游戏,原因还在于以“小指头”为代表的,一众福神的叙事设计非常出众。

像《达愿福神社》这种严肃又恶搞的极道题材,很容易让人想起如龙系列,这确实也是很多玩家对它的第一印象。在《如龙》里,负责搞笑担当的是各种奇怪的支线任务和小游戏设计,而在这款游戏中,福神就是最大的搞笑担当。

以“黑帮成员在犯错后需要砍掉自己小指谢罪”的历史而塑造出的主要NPC小指头,同时兼顾了卖萌、腹黑、恶搞等多种属性,还兼顾一手好颜艺:

一脸纯真地讲可怕的话题,也是萌点之一

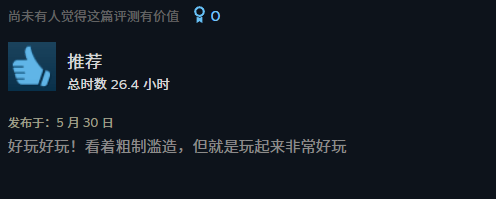

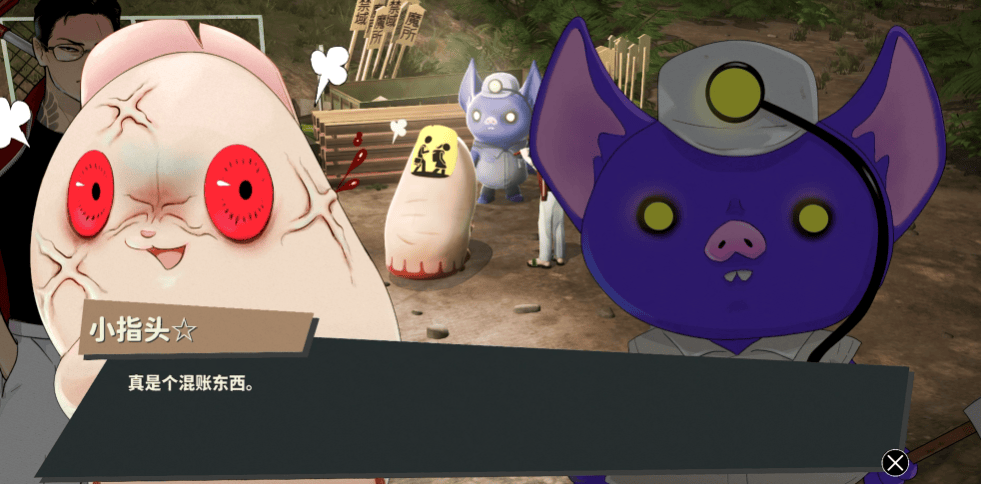

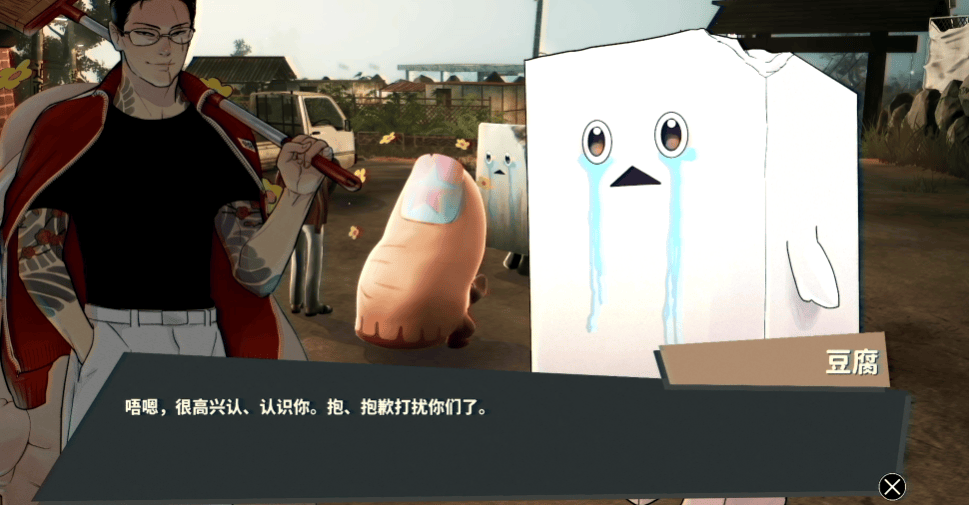

除了断掉的半截小指,你还能在游戏里找到一块极度自卑,说话唯唯诺诺的豆腐,玩的是日本网络俚语“豆腐メンタル”的梗(tofu mental,意为患有心理健康问题的人):

还有前面提到执着于“无码AV艺术”的小猫,设计思路是日本文化里的“気持ち悪い + 可愛い”(恶心+可爱)风格,可以看到这些设计都来自于日本网络圈里的亚文化和梗:

游戏总监Oli表示:这几个福神的创意其实都出自Tango工作室(《恶灵附身》《幽灵线:东京》)前创意总监中村育美之手,正是有她的帮助,才让一个由英国人组成的工作室,能创作出昭和文化如此浓郁的游戏作品。

“中村女士对探索这种成人主题毫不避讳,这也让我们有了更大的勇气,让游戏的整体风格更偏向成熟和成人化。”Oli最后如此说道。

可能你已经忘了中村育美是谁,但看到这张照片应该能想起来

这种另类风格和福神的鲜活设计,除了能让玩家更好地代入游戏外,一定程度上确实也消减了对于“罐头游戏”的反感,比如真的让玩家容忍了游戏后期的重复,因为豆腐可爱而给出好评:

尽管给人的最初感觉是“抽象”,但想要用抽象来消解玩家对“罐头游戏”的厌恶程度,Kaizen Game 这家成立7年,仅推出过两款游戏的英国工作室,依旧使用了大量的技巧和细节。

下一篇:干货资讯|打光连戏小贴士