孩子在外打了一天游戏,家长们丝毫不急,这场挑战赛究竟有何魔力?

孩子在外打了一整天桌游,家长们却丝毫不急——7月3日,第二届“我们的国家公园”科学桌游挑战活动在上海师范大学附属虹口中学举办,来自上海16个区的648位中小学生集结成162支队伍,在体育馆里展开了一场热烈又烧脑的科学桌游比拼。

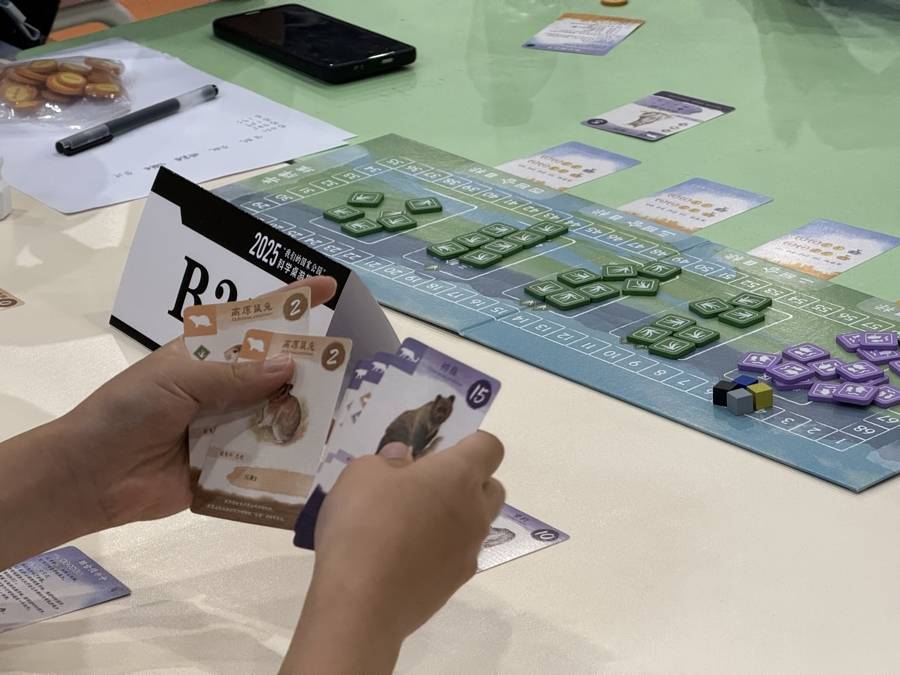

比赛中,学生们一手拿着各类动植物卡牌,一边大脑飞速运转,思考如何让自己代表的珍稀动物获得更多栖息地。从三五好友围坐游戏,到校内组建专门社团,再到走上全市赛场,一盒科学桌游玩出彩、玩出圈,还真不止是“好玩”那么简单。

打着游戏,科学知识悄悄“进脑了”

比赛当天,嘉定区实验学校三年级学生黄杨皓清晨6点就起床整装待发。从上午10点首轮对决开始一直到下午4点,他连战6轮,轮轮登顶,最终击败18位对手摘得初级组冠军。

其实,这场胜利的“训练期”早在一年前就已开始。那时,黄杨皓第一次接触到由上海科技馆原创开发的科学桌游《大熊猫国家公园》,此后便一头扎进了“动物保护”的博弈世界。每周三,他都会到学校桌游社团与小伙伴切磋,在一局局游戏中,熊猫种群的繁衍规律、生物链的基本结构等科学知识悄然刻入脑海。

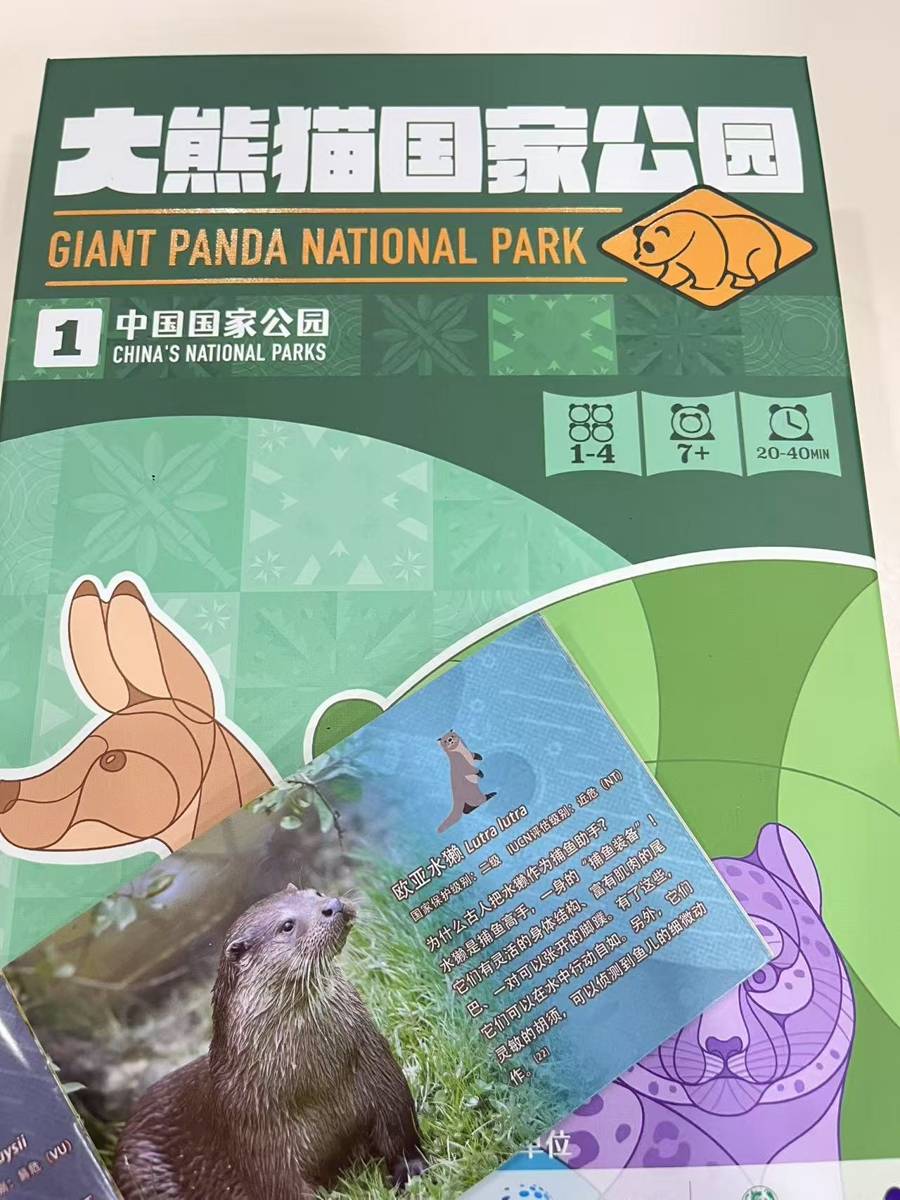

《大熊猫国家公园》桌游内有动物图鉴(图/刘琦摄)

《大熊猫国家公园》面向小学低年级群体,玩家以“动物保护工作者”的身份,通过版图拼接机制连接起竹林、高山、森林、水域等生态元素,为野生动物打造连通的栖息地和生态廊道。游戏胜负并非只看卡牌运气,而取决于玩家对生态系统完整性的理解和布局能力。上海科技馆科学传播中心章佳敏介绍,设计这款游戏的初衷,是让孩子理解:生态保护不只是保护某一种动物,更是守护它们赖以生存的完整而多样的生态系统。

同场比赛中,还有面向更高年龄段的《雪山之巅·三江源》和《雨林奇境》两款科学桌游,它们通过不同生态背景和策略机制,匹配学生认知发展的节奏,也丰富了“科学+游戏”的表达方式。

一盒桌游,玩出科普“闭环”

“这次比完赛回去,社团该更火爆了。”青浦区御澜湾学校科学老师徐莹莹带着校内桌游兴趣小组的24名学生前来参赛,其中多人获奖。她回忆,去年上海市首届青少年科学桌游挑战活动让她看到了这个科普“新招”,于是她在校内迅速组建桌游兴趣社团,吸引了大批学生主动报名。

在游戏中,徐莹莹发现学生们对课本科学知识的理解明显加深了。比如抽象的“食物链”概念,通过《雪山之巅·三江源》的博弈体验就变得直观:藏狐占据旱獭洞穴,是“弱肉强食”法则最生动的例子。不少学生甚至对游戏中的“NPC”(剧情推动者)——雪豹、白唇鹿、兔狲等野生动物产生浓厚兴趣,希望实地走进青海,感受它们的生存环境。

《雪山之巅·三江源》游戏比赛现场

从拉孩子“入坑”科学,到“盘活”课本知识,再到竞技比赛“出圈”,一盒科学桌游从家里走进学校、走上舞台,玩出了科普“闭环”。

上海科技馆科学传播中心主任宋娴透露,上海科技馆未来还将推出更多主题桌游:国家公园系列将新增《东北虎豹国家公园》《武夷山国家公园》两款新产品;珍稀物种系列将推出小熊猫主题新作;天文系列则将在7月5日“天文之夜”发布首款作品《烹饪宇宙》。

目前,科学桌游已进入虹口、崇明等区的课后服务体系。上海科技馆还将持续推动“科学桌游进校园”计划,向教师提供系统化课程支持和资源包,让课后服务更科学,也更有趣。