出租屋里女孩的一句醉话,为什么成为火遍B站的《蟑螂圣经》?

这几天,B站一个最新火起来的梗特别出圈。

视频上线不过几天,相关二创已经刷屏,衍生剪辑、表情包、复读层出不穷。

它被起名为《蟑螂圣经》。

是《明日方舟》玩家爆的新典。

但即便你不玩《明日方舟》,也不影响理解,它虽说出自于这款游戏,也被称为蟑螂圣经,但实际上,它和明日方舟没关系(和蟑螂也没关系)。

它关系的,是一代人难以说出口的情绪,以及,在这个时代里,独属于“同好”的力量。

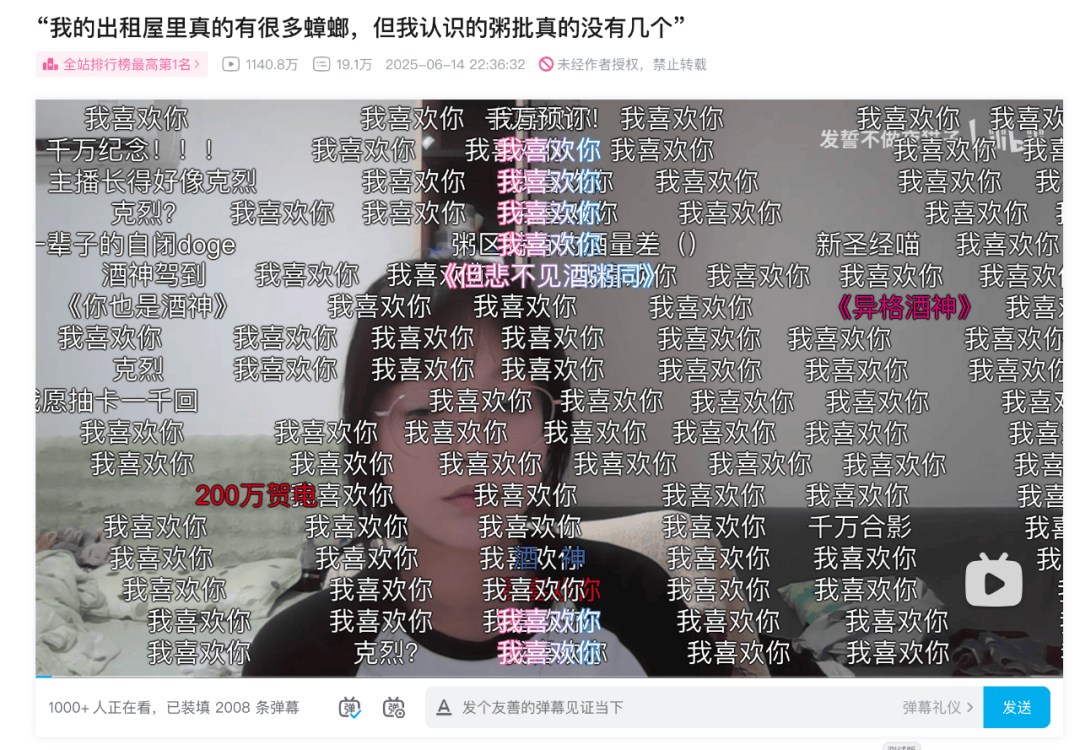

这个梗属实火得稀奇,几天之内,在b站上的播放量就冲击了千万。

但与阵仗相比,内容其实非常朴实。

就是Up主“发誓不做夜猫子”喝醉了酒,对着镜头讲自己的经历:

一个较为简单的交友失败小故事。

据up所说,这是她在等地铁时发生的事了。

那天本平平无奇,自己却突然在等车时看到一个cos成游戏角色能天使的人,“眼睛一下就亮了”。

说到这里,up又突然混乱地插入了自己身份介绍,她是六年《明日方舟》玩家,但期间一直没认识太多朋友。

或许也正因此,那天注意到那个coser,up就有了交友的勇气,便一个猛子过去搭话。

但与up的热情相比,对方的反应是偏向冷淡的,俩人不咸不淡地聊了几句,就这么告别了。

对这段交友,up用“那也算是认识了吧”来形容。

故事的脉络就这么简单。

在讲述这段经历期间,画面没有滤镜、没有剪辑、甚至没有打游戏的画面,只有一句句模糊又真切的话。

配合up喝多了的状态,甚至初看之下,会让人觉得有些魔怔。

但up主结尾时所说的一句话,却真正推动了这个视频的出圈。

“我的出租屋里真的很多蟑螂,但我认识的粥批真的没有几个。”

这里需要说明的是,“粥批”是《明日方舟》玩家给自己的一个自嘲称呼,蟑螂也算,这个比喻其实在圈内流传已久,一般调侃这个群体平时看不着,一有大活动(特别是抢票时)就跟捅了窝似的涌出来。

属于是一种群体内部的幽默。

可当它出现在这句话里时,原本的幽默感却消失了:

此话前半有现实的潦草生存,后半有情感的遥遥无依,再加上原本有调侃意味的“蟑螂”比喻,就正好构成了一种近乎荒诞的反差。

再简单来说,这就是一句用游戏语言说出来的,很缩影式的抱怨:

我住得不好,我也确实孤单,连想找个喜欢同一个游戏的人都很难。

于是话音一落,很快就有点“信号广播”的那个味了。

被戳中的《明日方舟》玩家,倒真像蟑螂一样于up主视频下集体现身,在评论和弹幕里表达共鸣。

一段时间内,各种形式的二次创作无数。

随着他们的复读传播,对这句话的精髓解读并再创作,此事也扩散到B站上其他玩家群体里了。

因为包括《明日方舟》在内,大部分二游玩家,乃至整体二次元爱好者,也确实面对着这样的“蟑螂困境”:

在线上讨论游戏时,你知你游玩家多如德国小蠊,但线下见了相关痛包,别提“你也玩这个啊?”了,可能连个“啊?”都憋不出来。

于是它被封为圣经。

并且慢慢地,最后甚至破圈了,成为一个更广泛的“梗“存在着。

因为你把“粥批”这个词换成其他,其实也是成立的,比如“朋友”。

所以最终导致的影响,说是碎片时代的共鸣奇迹也不为过。

只靠玩家一句情绪脱口而出,本是一句没那么特殊的话,在大量同好们的助力下,就冲出b站,连通了成千上万人的内心世界。

更有意思的是,按说这类莫名出圈、影响巨大的梗,一个圈子里出一遭,就算顶天了。

但对于B站的明日方舟同好圈来说,还真不是孤例。

似乎生产类似圣经,是b站“粥批”的一种本能。

且最意思的还是,它们仍然大多和游戏本身无关。

要说《明日方舟》为何能在B站频频诞生“圣经级”视频,就绕不开它在平台上长期积累的同好生态。

自2019年开服以来,这款游戏就在B站形成了一个表达欲极强的圈层,二创产量常年靠前,巅峰时,甚至能拼出长达三小时的拜年二创合辑。

即便因为运营年限拉长了,大部分玩家群体都比较沉默了(也可能是因为上班了),但也正如“蟑螂”这个比喻,他们总在暗影中蛰伏,时不时伸出触角。

但其中许多升格为“圣经”的,反倒不是这些数量最多的二创,而是另一种奇怪的作品形式。

像是《6w玉》:一位up主醒来发现资源被误用,录下崩溃发言;或《碎屏者》:up因角色实装过激一拳干碎屏幕,随后录下悔意满满的自白。

而上一个和《蟑螂圣经》高度一致的,则是《两面包夹芝士》。属于是明日方舟“圣经体系”最经典的一部。

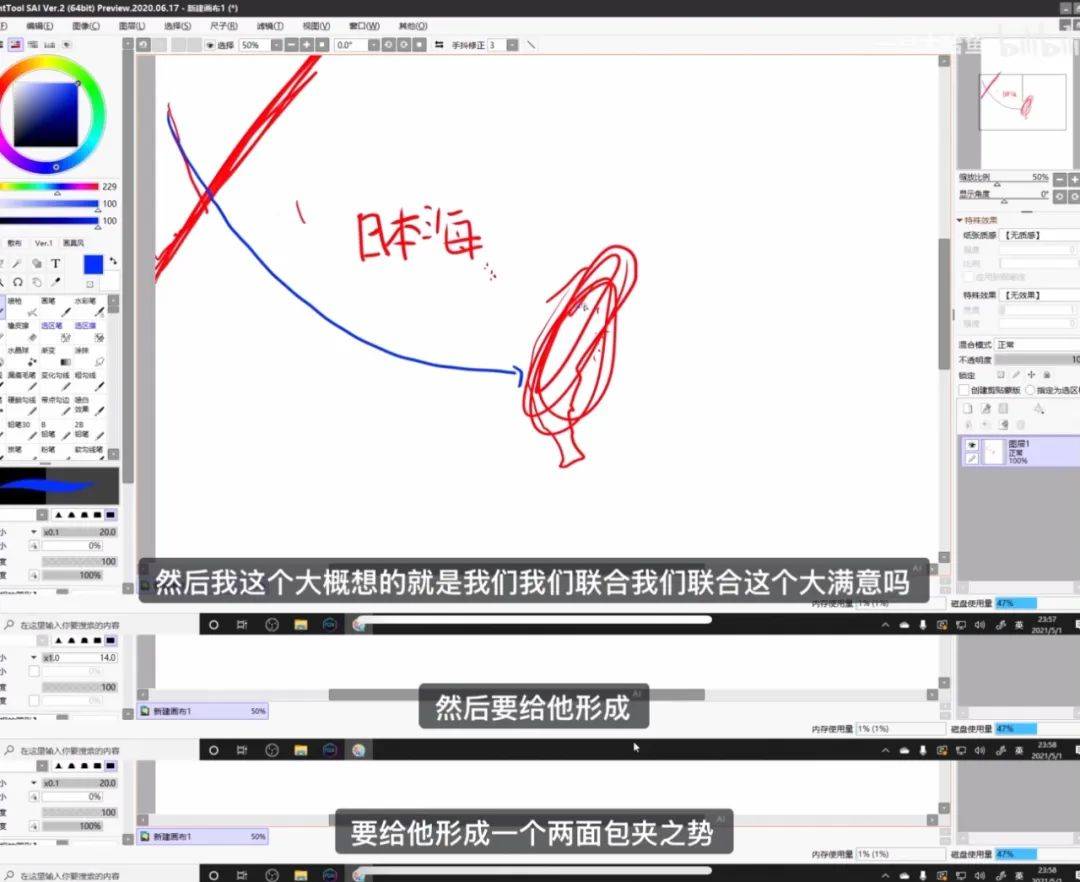

它源自B站UP主“一只大哈鱼”:这位up在游戏二周年活动当天喝醉后打开游戏,边划拉屏幕边碎碎念,一边清空商店礼包爆金币,一边说各类怪话,例如“这白开水怎么没味儿啊”。

然后就突然谈论那时热议的福岛核废水的问题。

同《蟑螂圣经》一样,最后真正决定它升格为典的,正是此时醉醺醺的up主的一句话——他对核泄露事件发表了可能没那么重要的重要指示。

呼吁大伙和日本的粥游玩家们联合,冲了福岛核电站,形成 两面包夹之势。

这正义感十足的发言,配上语焉不详、逻辑失控的语感,以及作战地图,略显几分滑稽。

但它也很快引发了B站上的广泛复读与二创,这句醉语也很快被空耳为“两面包夹芝士”,成为一种流传至今的玩笑。相关视频播放量最高已突破3000万。

因为在滑稽的表层下,它也戳中了那时候许多b站年轻人共同的情绪底色:

一种对现实无力的讽刺感,一种明知无力改变,却仍想做点什么的冲动。

形式类似的《明日方舟》b站“圣经”还有不少,都是up主无意爆典,还都是游戏外的典。也是因为这接连的影响,让外部对B站上的粥游玩家多少有些敬畏之心。

毕竟这些圣经,爆得也算奇怪。

它们既不靠精致剪辑,也几乎与游戏本体无关,可脱离“明日方舟”的标签后,内容本身又是很难留在大众视野里的那种,却偏偏被无数人点击观看,扒出精髓,最后冲出b站,影响全网。

要是再换个平台,这样的传播奇迹恐怕就更看不到了。

以至于有人下意识总结:“要想互联网不震动,就不能让B站粥批喝酒或激动。”

但其实,它们火起来的关键,从来不是酒和情绪,而是一种在B站上尤为常见的现象:同好共振。

所谓“同好共振”,简而言之就是: 因为我们喜欢同一个东西,所以更愿意理解、共情,甚至放大、传播彼此的思绪。

如果你也有十分热衷的爱好,又是比较内向的人,此刻应该能明白这是什么意思。

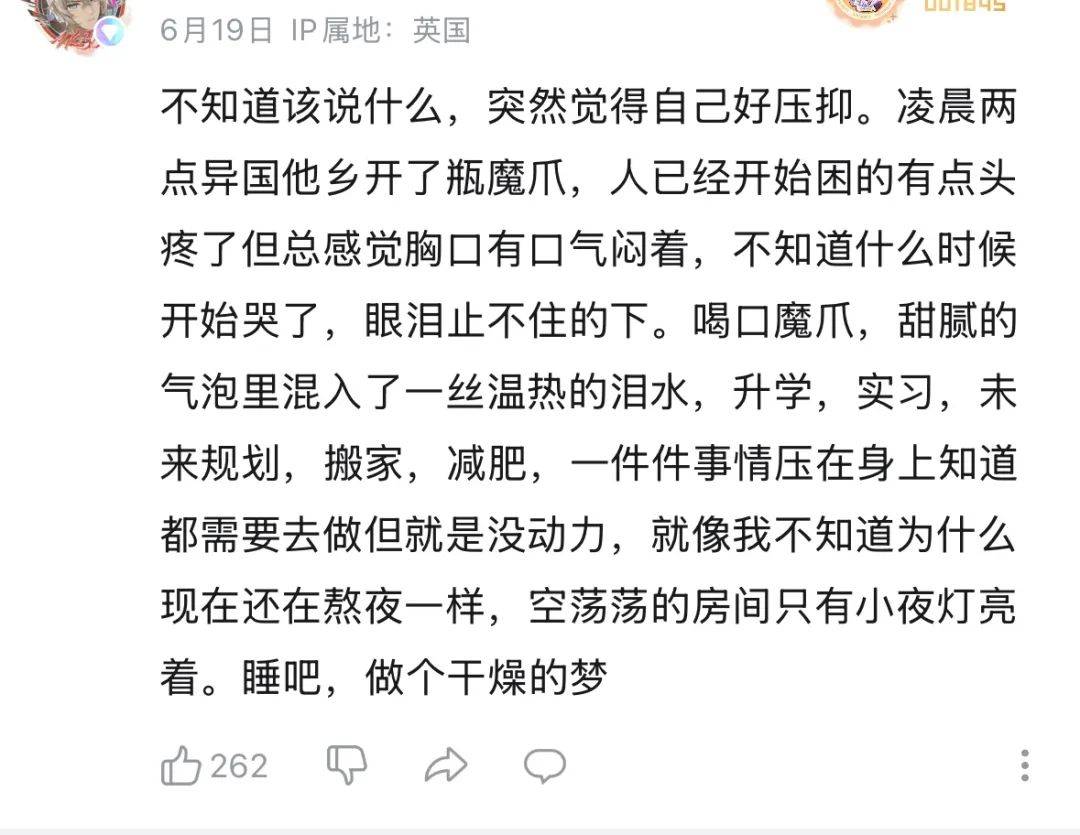

特别是在这个人与人错位迅速加剧的时代里,当表达越来越小心翼翼,社交越来越标准化,熟人渐远,陌生人难近时。

同好关系,其实已经成为了少数还能保留“真话”的场域。

但答案也很简单,因为它的连接往往不是从“你是谁”开始的,而是从“你也喜欢这个”开始的。

尤其是在《明日方舟》这样一款陪伴周期极长、情绪浓度极高的游戏中,尤其是在B站这样一个同好氛围高度浓郁的平台上。

人们才更愿意在信息复杂的首页,出于一种对同好的惺惺相惜,点开一个乍看之下莫名其妙的随录视频,将一句“出租屋里很多蟑螂……”,自动翻译并传播成:

“我现在很想有个同类。”

这种“同好文明”的底层协议,其实很简单:我懂你,也愿意懂你。

而这,恰好是B站这种平台最擅长放大的东西。

在这个挤满同好的地方,这类场景,其实并不局限于《明日方舟》,虽然大多数造成的影响,由于群体基数的原因,可能没那么大,但数量并不算少:

你点进一个看似是游戏实况或动画剪辑的视频,结果在评论区里,看到的却是有人突然跑题讲自己的孤独、离职、失恋,甚至是房租交不上了。

没人觉得突兀,反而有人安慰、有人点赞,甚至会跟着加了一句:“我也是。”

这就是种同好文明,以及其产生的所谓“共振”,

不是非得上热搜的大动作,而是一次不经意的点击,一个突然击中的瞬间,细微,甚至碎片,却能在屏幕之间来回传导,在同好之间悄无声息地蔓延开来。

因为我们虽然素未谋面,但都曾在某个深夜,被同一段剧情打动、被同一个二创吸引、在同一个评论区驻足。

那么就愿意听你多说几句,并愿意让那些本会石沉大海的话,泛起回声。

B站上二次元们同好常说的一句话,其实也可以作为这个文明的佐证。

喜欢xxx的人,都是好人。

这句话听上去像是情绪化的偏爱,实际上却藏着同好文明最核心的定义:

但当我们谈论好人的时候,谈论的是可能懂我的人、我可能会懂的人。